迷犬に先約があり、久しぶりに連れないでの計画をしていた。切明の藪山を考えていたのだが、雨予報となり迷犬の予定も流れ、いつも通りの連れての計画を再考となった。前日までは信州側で降りが少ない予報の場所が見られたが、日を跨ぐあたりではもう何処も一日中降り続く予報となっていた。高所は雪だろう。

小沢岳は19年前に初登頂。南の桧沢岳とのはしご登山をし、この時は椚峠まで車を上げてだったのでチョンボ登山でもあった。少し後ろめたい気がしていたので、一度は登山口からしっかり歩いておきたい場所だった。ここを選んだ理由は、林道+快適登山道=雨の日向きだった。

下仁田インター西のセブンで、コーヒーとヤキソバパンを仕入れて青倉地区へと入って行く。前年度は平日に何度も沢遊びに訪れた場所であり、勝手知ったる道を進み駐車場に到着する。まだこの時は雨は降っていなかった。すぐに準備に入る。斜めな駐車場はどうにかならないものかと思うが、駐車場があるだけありがたい。

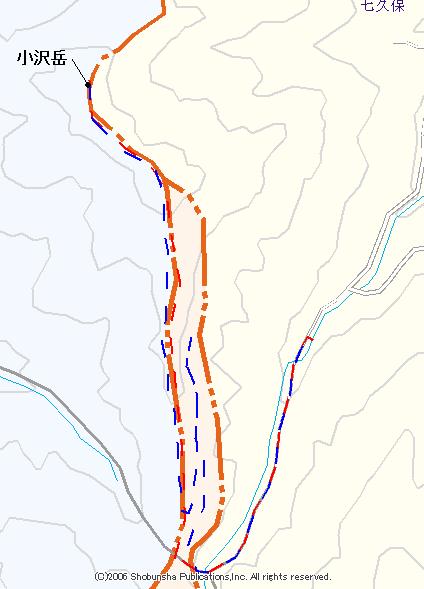

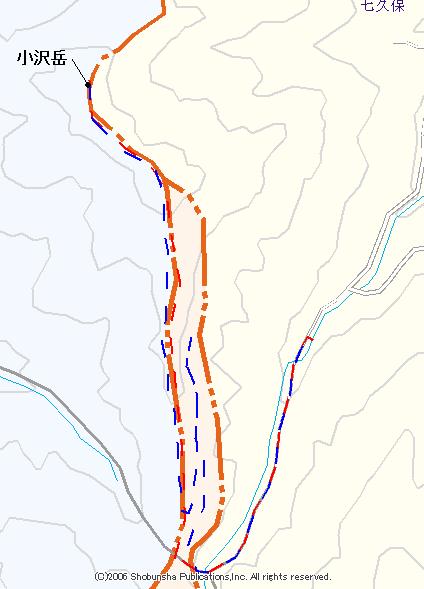

5:26行動開始。登山口から林道を詰めて行く。すぐに林道が崩落した場所が現れ、その先の堰堤の場所では広範囲に荒れていた。平坦な林道歩きに起伏が出来て少し楽しいのだが、これも19号台風の影響であり、当分は修復しないのだろう。

林道が南進から北進に変わる辺りからポツポツと降り出してきた。椚峠の石仏に挨拶してから尾根上の道を伝って進む。尾根東側の伐採地には、背丈が2.5mほどになった杉の幼木が並ぶ。ここは遠望が楽しめるスカイラインとなっていた。次第に雨粒が強くなり、雨具を着込みザックカバーを着ける。迷犬もブルブルと身震いをしていたので、雨量はそれなりに負荷だったのだろう。

ここは尾根道の西側に林道が並走している場所。車で入って来れると思うと若干の味気無さがある。荒れた林道になってしまったので、椚峠までも車は上げられないのだが・・・。山頂が近くなる合図として、アカヤシオの花が見えだす。アカと言う名前だが、ピンクヤシオと言った方がぴったりと嵌る。雨に濡れとても奇麗な発色であった。

小川岳登頂。19年経過しているが、何も変わっていない山頂風景だった。標識の裏には「1998」とハッキリ読める。22年経っているがいまだ現役であった。山頂部のツツジは若干萎れ茶色になっていた。それでも淡い色合いが、ソメイヨシノの下に居るかのように雨の山頂を明るくしてくれていた。晴れていれば展望がいいはずであるが、”西上州のマッターホルンであり、麓から眺めることでらしさがもっと楽しめる”と、言い訳にする。

降り続くなか長居は無用で戻って行く。帰路は林道幅を伝う。椚峠の北側でその林道が尾根を乗越して東側に出て北に進んでいる。伝えば麓側に降りられるんじゃないかと考えた。あっさりと山頂を踏んでしまったので、少し変化をつけようと思った。道形には野草は茂っておらず歩き易い。ただし下ると言うより、あまり高度を下げずに水平に進んで行く。登っている場所もあった。植林地がある下側を見ても道形は見られず。このまま尾根の東側を北に進み続けるのかと、期待が不安になって行く。

道形は913高点東で行き止まりとなっていた。シカは先に進んでいるようで、踏み跡を伝ったが、そのシカ道も消滅し来た道を戻る。地形図をもう一度見る。尾根の西側は南牧村であり、東側は下仁田町であるのが普通だが、ここは不思議な地形で旧中里村範囲が北に細長く突き出ている場所。この異端な町村界範囲を考えると、このまま下仁田側に道が続かないのは頷けた。

戻るのだが、諦めが悪く途中の枝道に降りて行く。この枝道は無数にあるように見え。道幅があるのだが、実際は植林のための植え付ける棚のような場所だった。途中崩落している場所もあり、地面が流れれば30mくらいは墜落してしまうそうな場所もあった。先を行く迷犬が、そんな場所をいとも簡単に通過してゆくので、後を追わねばならずにドキドキしながら通過してゆく。

この棚地形の進んだ先は、椚峠の僅か南側で林道に乗り上げた。余計なアルバイトをした形となったが、迷いを楽しみ、若干のスリルを楽しんだ。あとは林道をのんびりと戻って行く。崩落地の場所は、登山者が多いのだろう踏み跡で道となっている。外気温は5℃だった。冷たい雨で、この標高でこんなだったら高所は間違いなく雪だったろう。

駐車場に戻る。七久保地区への道で工事をしているようで、時折重機の音がしていた。

戻る