立秋のこの日は9時までに家に戻らねばならなく、時間のかからない場所を選び出す。そしてまた、高速道路の土日割引の適用除外が延長された。近場で楽しめる八ヶ岳にしか行かなくなっている感じ。今回は冷山を狙う。

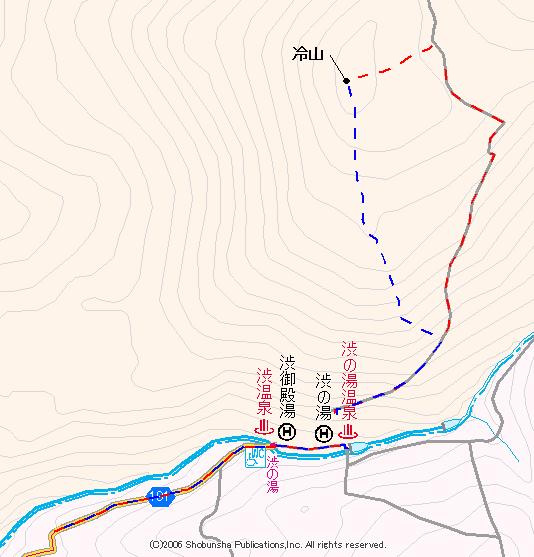

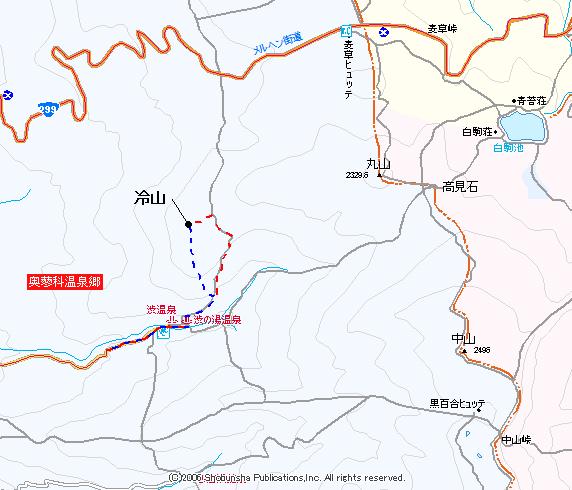

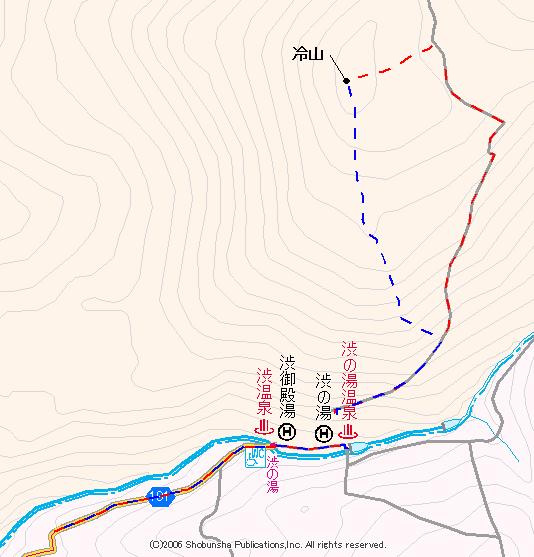

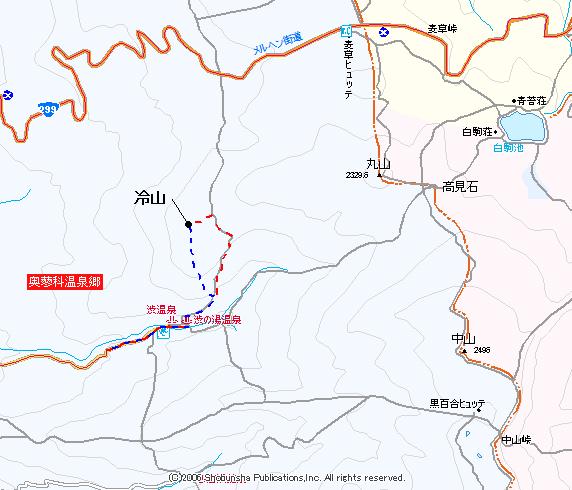

この冷山は2000年が初登。狭霧苑側から狙い、コルまで進まずに北から山頂を狙った為に強い藪漕ぎをして辿り着いた。西上州からなので麦草峠経由でのアプローチが近くて都合がいいが、途中の露岩帯が犬に負荷が大きい。次に丸山からの旧道も面白そうだが、まだ伝ってないので途中の露岩帯の程度が判らない。今回は1座のみの予定なので、通れず敗退となると1座も踏めないことになってしまう。色々考えて南の渋の湯からアプローチすることにした。こちらからだと危険個所はゼロ。

1:20家を出る。ナビに「渋の湯」と入れたら、中山道の142号を案内しだした。諏訪湖東岸の渋の湯を案内していたようだった。途中で間違いに気が付き進路修正して152号は大門街道を経由して白樺湖に向かう。渋の湯への最後は、ここも大雨のせいだろうアスファルトが怖いほどに割れてしまっている。いつ路肩が落ちても不思議でない感じだった。その渋の湯に着くが、駐車場の入口の全てにロープが張られていた。温泉宿の駐車場なので、あくまでも温泉利用者主体で登山者の行動は意識していないようだった。有料にしてあるので、いろんな時間に到着する登山者に対応しきれず開門時間を決めてあるのかもしれない。渋御殿湯前まで行くと、明かりの灯った室内からスタッフだろう人がこちらを見ていた。駐車場はがら空きなものの停めるに停められず、舗装林道を600mほど戻ってカーブの場所にある余地に停めた。夜明けを待つ。

4:25行動開始。ひびの入った舗装路を伝う。山手側には石仏が続く。車での通過では細かく見られなかったが、近づいてみると趣のある石仏でいい表情をし、岩肌には墨での筆の跡も見られる。それが読めれば面白いが、読むのではなく見るだけ・・・。渋御殿湯の駐車場はまだ閉じたままだった。御殿湯の前を通り、その先の廃業旅館の寂れようが怖い。その上流側に登山届ボックスがあり、パノラマコースと冷山歩道との分岐点となる。左の林道幅を伝い堰堤上に乗り上げると、道形が薄まり何処に進めばいいのかよく見えてこない。適当に渋川の右岸沿いを進む。地形図からは建物と建物との間を北に入るように描いてあるが、その人工物は現在周囲に見られない。周囲がまだ薄暗くはっきり見えない中を適当に北に登ると、登山道らしき筋に乗った。

下側はやや不明瞭に思ったが、道形に乗ると一級路と言っていいほどに状態がいい。他のルートより利用者は極端に少ないと思うが、よく踏まれた登山道のような雰囲気があった。流れの心配で荒れることなく、理想的な場所に道を切ったって事だろう。外気温は15℃。いつもは湿度が低い八ヶ岳であるが、この日は湿度が高く15℃にしては暑く感じていた。

中盤くらいから露岩が現れだす。麦草峠から中小場への経路のような感じで時に石に乗りながら、時に除けながら登って行く。2度ほど迷犬は進路を悩んでいたが、補助を必要とする場所はなく伝って行ける。緩斜面になると、冷山のピーク側となる北西側にピンクのリボンが進んでいた。無視してコルを目指す。道幅は狭まるが、濃い踏み跡が続く。コルの手前南側に、「セノカエデ」と小枝で並べられた。

冷山のコル到着。南北への道標があり、廃道となっている丸山への道形もハッキリと見える。西進してゆくが、ここもピンクのリボンが導く。くねくねとシラビソを縫うように進んで行く。伝い辛い倒木の場所もあり、リボンはそれらを避けながら導いてくれる。目指す先に小山のようなピークが見えてくる。シラビソと苔で構成された山頂部。山名に抱くような冷たい感じはなくふかふかとした出迎え。

冷山到着。2枚の私設標識があり、リボン類も多く退色した寂れようからはゴミのように見える。コルから導いていたピンクのリボンは、山頂が終点ではなく、北にも南にも続いていた。北側へは「至る冷山黒曜石」といたずら書きされている。南へは「至る渋の湯」とある。南はいいとして北に黒曜石が見られるそんな場所があるようだ。21年前はその北側から伝っているが、あのごつごつした岩場の場所がそれと言う事なのか。シラビソに覆われ展望はゼロ。地面はふかふかとした毛足の長い絨毯のような苔が覆っている。目的達成であとは戻るのみ。ちょっと南に続くリボンを追って行ってみる。

南に進むと、15mほど進んだ辺りから南東に進むリボンも見られた。たぶんこれの進んだ先が、往路に見たリボンだと思う。コル側へのリボン、この南東側へのリボン、南へのリボン、北へのリボン、全て同じピンクのリボンで同じ人が設置しているよう。乱打的で藪派としては回収して欲しいが、元藪派になりつつあるので意見しないでおこう。南に伝ってゆくが、足場の悪いところも多く、踏み跡を着けようとしている風でもないようだった。尾根頂部を伝っても居らず、その日その時に伝った経路に着けた雰囲気であった。くねくねと倒木と岩穴を避けながら降りてゆく。南東側に降りれば冷山歩道があるわけだが、リボンは東に寄らず真北側へと続いていた。歩き易い歩道があるのを知っている中で、負荷のあるリボンの場所に飽きてしまい途中で南東側へと進んで冷山歩道に乗る。

歩道(登山道)を降りてゆくと、右岸からの取付き点には緑のロープが流してあり、入り口を分かり易くしてあった。ただし道標は無い。あくまでも破線路のままって事だろう。堰堤上は透明感のある深淵な雰囲気。人工的な堰堤でなかったら観光地にでも出来そうに思える。渋御殿湯前では、到着した登山者が料金を払いに行く様子があった。ただしまだ、駐車場はロープで塞がれたままだった。どんなシステムになったのだろう。私有地に停めさせてもらうのだから所有者の勝手なわけなのだが、早出したい登山者にはややもどかしい。

駐車余地に戻る。 予定通り、家には9時5分前に戻った。