新型コロナの功罪を考える時、罪が全てでよい面なんて無いと思う人が大半だろう。ただ、極端な生活様式の変化があり、そこで見直された部分もあるだろう。山に関わる部分では、遠出ばかりしていた以前に対し、不要不急を考慮し近場で遊ぶようになり、そこでは灯台下暗し的な場所を探し当てることが多くなった。新型コロナが無かったら、まず探さないだろう場所で登山対象の場所が見つかったりする。

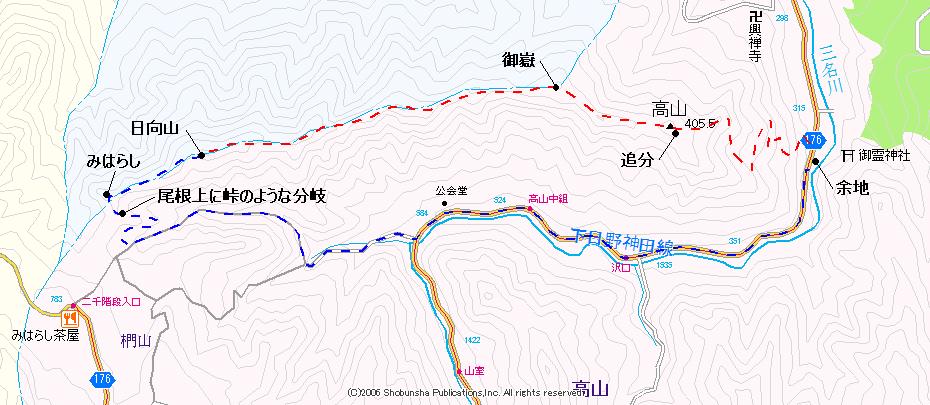

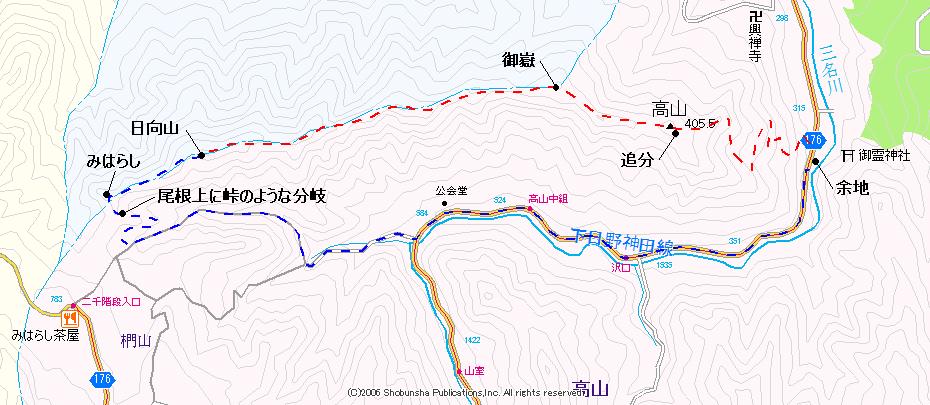

世界文化遺産となった「富岡製糸場と絹産業遺産群」。メインは言わずもがなの富岡製糸場であるが、藤岡地内にあるその遺産群の一つが「高山社」である。この高山社を南麓に擁しているのが高山御嶽山で、ここに登山道があることを最近知った。地形図に破線でも入っていれば、少し気にしたものの全くのノーマークの場所であった。西の子王山は「2000階段」の場所で有名であり、2002年に登っている。展望のいい山頂だったと記憶しているが、登山対象の山塊があるとは知らずに東側を眺めていた。

事前にGoogleのストリートビューで駐車場所を物色するが、田舎であり置けそうな場所がありそうなものだが、高山社の奥地側では芳しい余地が見いだせなかった。下日野神田線である176号沿いをつらつらと眺めるも、周回するに適当な起点余地を見いだせず、ここは現地で判断することとした。

三名湖側から藤岡市の総合運動公園を左に見て進み、176号に出合ったら右折をして高山社の方へ西進してゆく。高山社周辺は、観光地然とした周囲インフラがされ、寂れた周囲に対し、そこだけ浮き立っているかのように綺麗に整備されていた。さらに進むと三名川の右岸側に御霊神社があり、その左岸側入口に余地があるが、どう見ても向かいの産廃業者の駐車場敷地のよう。この産廃業者の西側に入山口があり、この余地に停められれば最良だが、土曜日であることからも置くことはできない。西の公会堂側へ進んでみるが、沢口バス停東の余地も、現在進行形で工事がされておりダメだった。高山社の駐車場に停めるしかないかと東に戻って行く。

戻りながら右に産廃業者の敷地が見えてくると、その西側に川に降りて行く道があった。2台ぐらいは停められそうだが、2台停めてしまうと川への道を塞いでしまうので1台限定が正しいだろう。よかった停めるところがあって。あまり登られないのは、報告が上がらないのは、マイカーで訪れた場合の駐車場所のせいかもしれない。すぐに準備にかかる。

6:28出発。産廃業者西の林道入口には、登山に対する標識は見られない。が、気にして探すと横になっているコース図があった。こちらからのコースは男コースと呼ばれ、今入って行く林道は、「林道塩水線」と言う事も判った。コース図と言ってもかなりラフに描かれているので、図を見てどうに伝って行くのかは判らないものだった。林道を登って行くのだが、そのまま林道伝いでいいのか、何処からか逸れるのか判らず。くねくねするままに林道を伝っていた。時計はまだ7時前であるが、産廃業者の敷地側から既に音が上がってきていた。あの場所に置かずによかった。そして土曜日は産廃業者の稼動日であった。

林道が行き止まりになった。と思わされた場所は、山手側からの崩落個所があり、そこを過ぎるとまた状態のいい道幅で続いていた。経路に一切の道標は無かったので、間違っている可能性も抱きながら伝っていた。崩落個所から2分ほどでUターン余地が作られた場所があり、その先で林道幅は終わっていた。林道名が付いていたので、長い林道を予想したが、わずかな距離で終点地を迎えた。その場所には「御嶽入口→」と書かれた標識が立っていた。やっとここで道標が現れた。そしてコースの場所を示すように、ここからはロープが流されている場所が続く。

尾根上を進むのでいいが、途中から急登になり、登って行くと進路があやふやになった。東側の斜面を見下ろすと、山腹にロープが流されていたのが見えた。東の尾根を突き上げてゆくのではなく、南東の尾根にズレてから北西に登るルートとなっていた。進んで行くと肩の場所に「追分」の標識がかかり、そのすぐ先にコース図が見られた。

405.6三角点峰到着。本当は御嶽山に三角点があればいいのだろうけど、信仰の関係で伐採(航空測量のための)できないためだろうか、東側の高みに埋設してある。ここは、昭文社の地図では「高山」と名前がふられているが、地域名と山名が被っており混同してしまう。このピークの西側は廊下のような尾根筋があり、ここを過ぎると唯一の危険地帯となる。一応現地に「危険」と標識があるのでそう表記するが、さして危険でなく北巻きで通過できる。頂部を伝うと確かに危険だろう。表示は東西にあり危険個所を促していた。

ウラジロガシだろうか、白の目立つ葉が現れだす。カシは防風林などで使われる平地の常緑樹の認識があるが、この山塊では割と多く見られる。そして「少彦名命」と彫られた石碑が見られるが、現地では読めなかった。「すくなひこなのみこと」と読むそうだ。これが見えたらほぼ山頂となる。

御嶽山は道形は頂部を通過せず、南寄りを通過していた。その南側に石仏や石塔が並び、各種あって賑やかにも見える。石仏の前に「御嶽」と書かれた標識が置かれていた。杭に縫われていたのが朽ちて取れてしまったようだった。以前は展望のいい場所だったのだろう。今は一帯の樹木が繁茂し展望を楽しむ事は出来ない。西に降りて行くと、「三笠山刀利天」と彫られた石碑が立っていた。よってこの先も信仰のこれらが続くのかと思ったが、在ったのはここまでであった。

御嶽山の西側の420m峰まで進むと、北の植林帯の中に明瞭な作業道が上がってきているのが見えた。さらに西の440m峰は、特にカシの植生の濃い場所だった。この先の高みは、東斜面は急登が待っており、結構登り辛い。460mピーク東などは、長くタイガーロープが流されていた。九十九の道を切るほど尾根幅が無く、現状がマストな判断なのだろう。作道した跡が無く自然地形を楽しめる場所となっている。

いくつかアップダウンをしているうちに、460mピークが日向山だと勘違いしてしまっていた。何も標識が無く味気ない山頂。北側の鮎川沿いの集落を見下ろしたり、西の子王山側を見たりする。そこで手前に、”あれっもう一つ高みがある”とまだ日向山に達してないことに気づかされた。南の谷側より掘削音が絶え間なく響いてきていた。東南東の、381高点峰東の掘削現場からの音だろう。

日向山到着。山名板は倒れ、コース図も倒れていた。西に奇麗な三角形の子王山が見える。本日最終座であり、ここで小休止。何処で付けたのか、迷犬の顔にダニが5匹見られた。と言う事は全身にもっと付いていると予想できる。まだ3月も初旬であり、こんな早くにここまで付いたのは初体験であった。前週の日曜日に予防薬を滴下してあったので助かった。一週でも遅れていたら、後が大変であった。ダニが多いってことは、それほどにここに獣が多いってことになる。

西南西に降りて行くと分岐が現れる。3つある標識の全てが倒れており、適当に立てておいた。440mの西側に飛び出した高みを見晴らし台としているようで、そこへの分岐点であった。見晴らしがいいのならと登ってみたが、この時期にしてもたいして良くなく、日向山同等の展望であった。分岐に戻り、南に進んで行く。そして進路が東に振ったところで、尾根上に堀切のような溝が入っていた。見ると、北にも南にも道形が降りて行っているようで進路を迷う。北の谷を見下ろすとピンクのマーキングが見える。その派手さからは北に降りた方が無難に思えた。一方南側には耕作放置地形が広がり、その南西端には池と橋が見られた。

北へか南へかで迷っている中で、地形図を見ると破線は南に切られている。そして今いる尾根の延長線上に破線路が見える。北にも南にも分岐せず尾根をそのまま進めばいいだろと判断する。小尾根を東に下って行く。やや植生が濃く分けて進まねばならない。体高の低い迷犬は障害が無くすいすいと進んで行き、いつものように振り返り早く来るよう目が訴えている。しかしこの尾根、410mから先がガクンと切れ落ちた感じとなった。東進するのを止め、南に降りるべくルートを探る。下の方には林道が見えているものの、急峻でまっすぐには降りられず、西に戻るように斜行しながら降りて行き、最後は耕地跡からの流れが落ちてきている谷部を伝って林道に降り立った。ちょっとここは余計なアルバイトをしてしまった。

舗装林道を降りて行くと、クライミングするのに面白そうな岩壁が存在した。そしてその先で小橋のかかった場所が現れた。おそらく、間違いなく、進路を迷った場所から北に降りた先がここに至るのだろう。さらに下流側でもう一つ架かっていた。舗装林道は前日の雨を含んでおり良く滑る。何度もツルっとやってドキッとさせられた。湿気のせいだけではなくビブラムが古くなっているってこともある。

清水大橋の所で176号と出合う。北側の斜面には石垣があちこちに見られ、集落があった跡のようではあるが、石以外の構造物は皆無であった。分岐点にポツンとスクールバスの停留所標識が立っていた。ここを利用した最後の児童生徒は、何年前だったのだろう。三名川沿いを東に歩いてゆくのだが、この地区にはお年寄りしか居ないような雰囲気だった。ちょうどこの時に、介護車がやってきて、中組最奥に住まいする方を迎えに来ていた。

離島でもそうだったが、この地域の住まいするお宅の多くが、玄関が開け放たれていた。春めいた日であり、たまたまかもしれないが・・・。危機管理どうこうではなく、周囲の人を信用しきっている証拠であり、田舎の良さであろう。良き日本を見ているようでホッとさせられる。

車を停めた場所が、何か工事の邪魔をしているのではないかと気になっていた。沢口バス停の所で河川工事がされており、その工事車両の駐車余地かもしれないとも考えていた。ポツンとある車が見えたときは、何事もなくホッとした。いつか判らないが、工事が終われば沢口バス停の東側余地に停めるのでもいいだろう。

帰宅して他者の記録を読んだら、御霊神社にも停められることを知った。覗いた時には広みがあるようには見えなかったが、数台置けるよう。

戻る