2018年7月。ここまでの酷暑は今まで経験がなく、週中は高温にさらされて作業環境は35℃の場所となっていた。週末を迎えるにあたり、すっきりとしない重い体となっていた。通常なら未踏座に行くのだが、もうそんなことはどうでもよく涼める場所に行こうとなった。

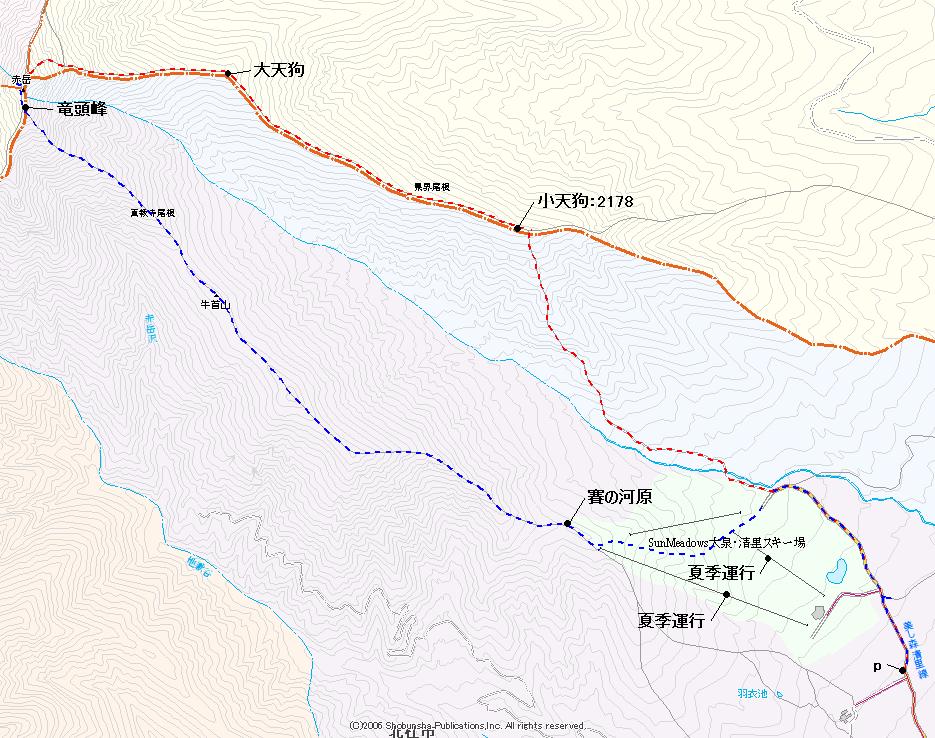

新調したAKUのYATUMINEは、そのまま八ッ峰からネーミングしたので間違いないだろう。前週に購入し、履き初めは劔の八ッ峰などが最良とは思ったが、そこまでこのタイミングで頑張れる器量はない。そこそこ岩場があり、高度がある場所で「八」の場所を思い浮かべると、安近短で行ける八ヶ岳が浮上する。全てのピークは踏んでしまったが、写真を紛失している場所もあり、再び記録するために県界尾根を登り真教寺尾根を下る計画とした。

2:30家を出る。西上州は深夜帯でも28℃を示していた。峠を越えて佐久に入ると24℃となり、この温度差だけでも十分涼しいと思え窓を開けて走っていた。小海を経て野辺山に入ると電光表示は21℃と表示していた。ここでは窓を閉めるほどになっていた。国道141号を離れ、615号に入り美しの森を左に見てどんどん上って行く。停めようと思ったサンメドウズの駐車場にはバリケードがされ入れなかった。とりあえずと舗装路終点まで行くと、既に路上駐車が見られ出発前の男性が居た。赤信号みんなで渡れば・・・と思ったが、サンメドウズのキャンプ場入り口でもあり、ちょっと停めるのは憚り、たかね荘への分岐点にあるチェーン着脱場まで降りて停めることにした。

チェーン着脱場には車中泊している2台の車があった。睡眠の邪魔をしないように静かに準備をしてスタートしてゆく。登りながら気づいたことがあり、車道の東側に樹林帯の中に小沢が流れているのだが、やけに臭うのだった。もしかしたら、いやもしかしなくてもサンメドウズからの排水が流れていると思えた。場所柄、清流でもいいはずだが、冗談抜きの汚水の臭いであった。車で通過すると気づかないことかもしれない。

舗装路終点のロータリーの場所までは16分のアルバイトであった。距離は1.2km。ここからは林道風味の山道を進む。入り口から15分ほどで、真行寺尾根からのルートが合流する。帰りはここを伝えばいい。路上駐車からして先行者が居るはずだが、完全には露払いはされず、結構に足元を濡らしながら登ってゆく。堰堤をいくつも越えながらの道で真教寺尾根が終始見えていた。

ロータリーから30分ほどで登山道入口に到達する。もっと下で登山道入口でもいいとは思うが、堰堤作業用の作業道が終わり山道に入るってことであり、表記に間違いはない。陽が上がってきた頃合いで、その陽差しを受けると暑いが、ここからの登りは樹林帯の中となるので涼しく通過して行ける。2004年に県界尾根を歩いているのだが、その日の行動は防火線の頭経由であったので、ここを歩くのは初めてであった。

小天狗の分岐は道標で賑やかしく、わずかに登ると古い道標の立つ小天狗のピークに到達する。伐採痕も見られ拓いた感じもあるが、南側の展望があり、南アルプスの山並みも望める場所であった。ここは赤岳側の展望はなく、望めるようになるのは5分ほど西に進んだ場所からであった。進んで行くと先行者が休憩しており、あいさつを交わして前に出る。

大天狗到着。前回は伝ったのはここまでで、稜線までは未踏であった。頭の無くなった石像を拝んでから西進してゆく。そして鎖場に入る辺りで、先ほどの方が追いつき話しながら鎖を掴んで進む。梯子場も八ヶ岳らしい細い材での溶接構造で、体重をかけるといい感じに撓む。岩壁の下の穴を見ると、その先は長い鎖場で落石が多い。鎖により叩かれ落ちただろうものとも予想でき、後続に気を使いながら、新品の靴のグリップ力を楽しんで登る。

展望莊への分岐点で、横岳に向かう予定の御仁と判れる。もうすぐ頂上小屋だが、スタスタと歩けるような場所はほとんどなく、ゆっくりと足場を確かめるように登ってゆく。縦走者の声が聞こえるようになり県界尾根の終了でもあった。でも登り上げた場所が頂上小屋のトイレへの経路であり、もう少し何とかならないものかと思ってしまう。何とかならないから現状なんだろう。小屋前を通過し、わずか先に八ヶ岳最高所が待っていた。

赤岳到着。見下ろしたかった東側の景色は、ガスに完全に塞がれていた。見えるのは西の茅野側と南北の景色。空気が乾いているので、それを加味して涼しいが、この標高にしては暑い山頂であった。西側を見下ろしながら小休止。そして望遠を使いのぞき見するように各小屋を眺める。行者小屋前も赤岳鉱泉前もハイカーで賑やかであった。休憩を終えてザックを背負ったところに、先ほど登りで同行した方が登頂してきた。そして「展望莊への道は無くなっていた」と伝えてきた。この辺りの道がそう無くなるかと思い、伝い方を間違えたのではないかと思ったが、登山歴27年と言われていたので嘘ではないと思うことにした。

文三郎コース側に下り、竜頭峰の分岐道標の場所は、稜線側に角材を跨いで進み竜頭峰を踏んでから登山道に戻る。ハイカーでルートが停滞していたので、その隙に行動する。鎖場を権現側に進みゆくと、真教寺尾根から声が上がってきていた。上部は岩場が多いので、すれ違いが多いと下山は待ち時間が嵩むと思い下降点分岐から見下ろすと、結構に登ってきており、みなしっかりヘルメットを被っているのが見える。等間隔に登ってくる様子に、さながら渋滞状態に見えた。

登りの邪魔をしないよう配慮しながら鎖を掴んで降りてゆく。途切れることのないすれ違うハイカーに、「みなさんパーティーですか」と尋ねたら、「いや、みんな単独でしょう」と返ってきた。単独者がこれほどいっぱい・・・人気の真教寺尾根ってことになる。長い鎖場は、少し振られる場所もあり下りは注意が必要だった。間違いなく登りでの利用の方が易しい場所だろう。鎖に体を預けスルスルと降りてゆく。

アッと思ったとき、足元の手のひら大の石が動き出し下に落ちて行った。鎖場の下には男性がおり、そこに目がけるように石が飛んで行った。すぐに「落っ!!」と発したが、発すると同時に男性に到達してしまった。男性からは「馬鹿野郎!!!!」と声が上がる。まあ言われてもしょうがない場面。御仁は見事に落石をキャッチしていた。「俺が登るまで待ってろ!!」と発せられ、その通りにする。上側が少しブラインドカーブになっており鎖場の下が見えなかった。男性が居たら歩行を気遣ったが、それはなく足を出したので動く石に触ってしまった。結果として落石。不注意で間違いなく、男性が登ってくるまで平謝りであった。事故にならずによかった。そしてここでは落石は下の登山道に向かって落ちる地形となっていることも分かった。事故が多いと書かれていることを、自ら体感したのだった。

鎖場や岩場が終わり、樹林帯の尾根歩きとなる。相変わらず登行者は途切れない。数えながら下っている中では、もうすでに50名ほどとすれ違っていた。パーティーがシラビソの木陰で休んでおり、その先にもパーティー行動している方々が見えた。ん、どこかで見たことがあると思い、先頭の方に唐突ながら「慶応の方ですか」と尋ねると、怪訝そうな顔で「そうです」と返事があった。以前に慶応のK女史(当時副部長)から問い合わせを受けた時に、彼らのサイトを覗いたことがある。その時に見た顔がそこにあったのだった。1分ほど会話したのち上へ下へと別れる。

2316高点には、道標に「扇山」と書かれていた。また別な人が書いたのか「?」も横に添えられていた。エアリアに書かれる扇山位置はこの先のピーク。緩やかな尾根を進んで行きピークに立つのだが、こちらはこちらで標高表示に違和感があった。この辺りから、麓からの音楽が聞こえてきていた。最初はまきば公園か清泉寮かでイベントをやっているものと思っていた。かなり大きく聞こえ、山に居ながら聞くには、下界感が強くやや耳障りであった。

牛首山到着。まだまだ登ってくる人は居て、もうすでに80名ほどとすれ違っていた。2000m超峰とはここでお別れ、下界の気温に向かって行かねばならない。ガレの淵の場所は、最近切り拓かれた新道が付けられていた。前回もここではガス、この日もそうだった。賽の河原からは大門沢に降りようと思っていたが、スピーカー音が東側から聞こえていたので、気になって1906高点経由で東に進んで行く。

驚いたことにスキー場はリゾート地になっており、登山とは全く関係ない着飾ったハイヒールのお姉さんなどがそこに見られ、稼働しているリフトを使って観光客がどんどん上がってきていた。リフト終点地では展望テラスが作られ、スイーツなどを売る売店もあるのだった。こんなところに出るとは驚き、2000年に登った時は寂れた場所だったのに、その変わりようにもびっくりした。ここからは羽衣池側への道は伝わずにゲレンデ内を降りてゆく。背中に200名ほどの視線を浴びながらなので逃げるように降りるのだった。観光客のほぼ全員が、このゲレンデ斜面を見下ろし展望を楽しんでいるのであった。ある人はソフトクリームを咥えながら、ある人は設置されたソファーに凭れながら。

ゲレンデの上部は枕木のような角材で階段状になっていた。途中でキャタピラー痕のある道形に乗る。スキー場の麓側ではイベントがされているようで、カラフルな色が見える。音の発生源はここであった。このまま降りると、その中に突っ込んで行く形で場違いな場面に出くわすと思い、途中から北側のゲレンデに切り替え降りてゆく。清里カフェなるデッキ付きの施設を右に見て進むと、その先がテントサイトだった。大きなティーピーテントなども見られる。左右にテントを見て抜けて進むと、舗装路終点のロータリーの場所に出た。こんな場所に出るのかと知ることになる。ここのゲートは開いていたので、テントサイトの駐車場を利用しても良かったようだ。

車道を降りてゆくのだが、サンメドウズの入り口からは車通りが多くなり、あるかないかの路側帯に逃げ拾うようにして降りてゆく。チェーン着脱場に戻るのだが、賑わっていると思ったそこには、我が車があるだけだった。

振り返る。真教寺尾根の鎖場を思うとCWでの周回の方がいいようだ。落石リスクは両尾根に対しCCWよりCWの方が少ないだろうと思える。動く石が多いのは間違いなく真教寺の方で、同じような構成だが県界尾根の方が少ない。ただし、ただしだが、サンメドウズがやっている時間を後半にすると、山旅の最後に甘いものが得られる。甘党はCCWがいいだろう(笑)。