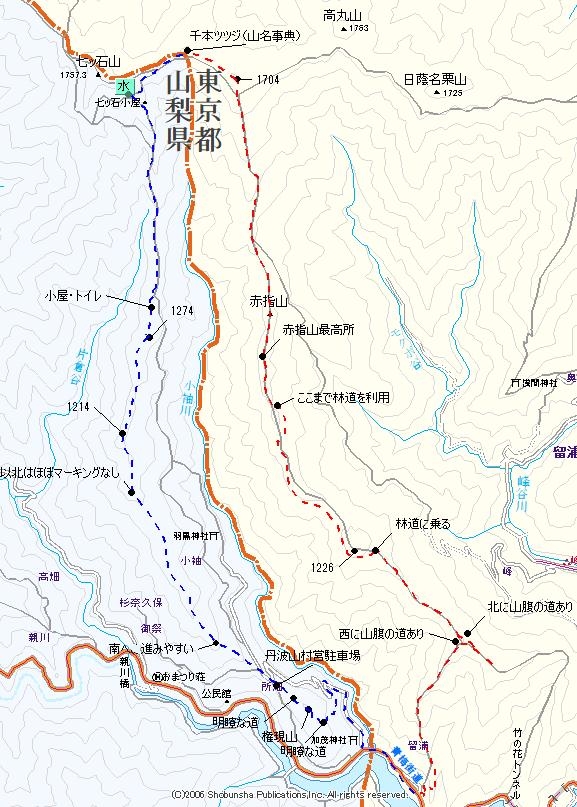

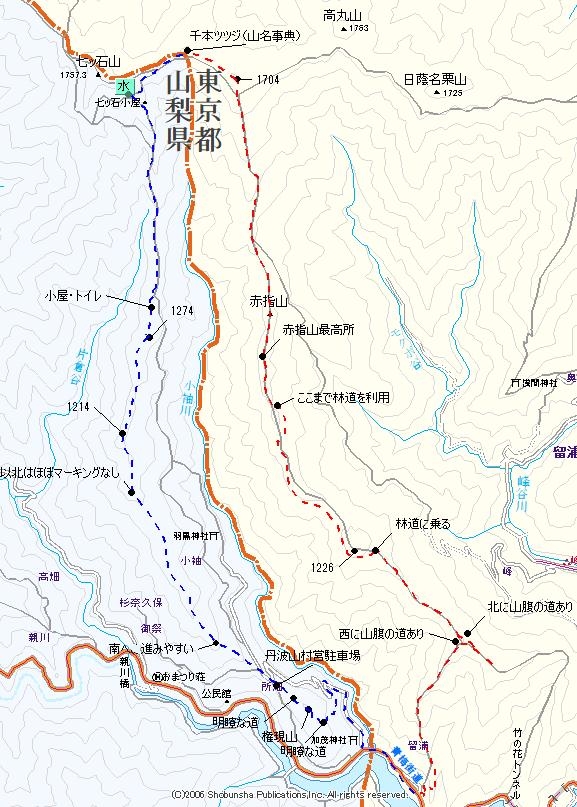

赤指山が落穂になっていた。さらには県境を挟んで西の小袖山と権現山も未踏だった。赤指山のみなら、東の峰谷からの林道を入ると最短路となる。小袖山側は、鴨沢から所畑の丹波山村営駐車場に車を上げれば最短路が選べる。ただし、これを実行してしまうと、どうにもピークハンター的で面白みがないように思えた。三山を繋げて歩けないものかと考えると、赤指尾根と登り尾根とを繋げて歩くしかなく、ほかの選択肢は見いだせない。

三山と言いながら、赤指尾根の麓側には大平山も存在しており、実際は4山を踏む計画となった。この大平山があるために、竹の花トンネルの西側から入山しようか、留浦地区から入山しようかと迷うのだが、駐車場を思うと留浦となる。ちょうど10年前の2018年11月15日、日原川を中心においての大周回を行った。 一度踏んでいるので千本ツツジは端折ってしまおうかとも思ったが、赤指尾根を登りきる意味でも、10年ぶりの稜線を懐かしむ意味でも、1704高点に突き上げ千本ツツジには寄る計画とした。

1:15家を出る。秩父を経由して、横瀬から名栗を通り青梅に出るいつものコース。青梅街道に乗り、何を勘違いしたか二軒目のセブンに寄ればいいと、一軒しかない奥多摩古里店を見送ってしまった。奥多摩湖が近づきコンビニはもうないことに気づき、ヤキソバパンは元より食料を仕入れず留浦の駐車場に着いてしまった。まあいいか。ゼロではなくザックにリンゴが一個入っている。駐車場前には自販機もあり、砂糖たっぷりだろうミルクコーヒーを一本買い、一応の栄養補給とした。食べ物に対し欲がないのでこんな判断なのだが、よっぽど腹が減ったらドングリでも食べてやろうと言うハングリーさでもあった。4時ちょうどに到着し、夜明けまでの2時間ほど仮眠をする。通過する車も多く、到着する車も多い。そう寝られる場所ではなかった。

5:50ヘッドライトで動き出す。自販機横の道を上がってゆく。村落内では飼い犬が気配を感じてか吠え続けている。最初の分岐を右折し、次も右折し上に進む。この先は北にカーブするような道になっており、途中南に上がるとお墓下の広みになっていた。地形図に読める北に登って行く道を探すのだが、全く見えてこない。まだ暗いってことも原因であった。広みの奥に物置が置かれ、その先に踏み跡が進んでいた。40mほど入ったが、水平動が続くばかりで上に行かず、一度墓地下まで戻る。

墓地下から墓地内中央に敷設された階段を登って行く。最上部まで上がってからは、その上の尾根まで這い上がろうとも思ったが、墓地でゴソゴソするのは憚れ北にズレて進む。ここはコセンダングサがたくさん生え、ズボンが酷いことになってしまった。進む先にフェンスが見え、そこに求めていた道形が見えた。麓側を見ても入り口の場所は判らなかったが、北にカーブする場所でよく探したら入り口は在ったようであった。道形を伝い北に進んで行くと、向かう先に木造の施設が見えてくる。地形図からは、その手前で右に右折してゆく破線路に描かれており、この分岐がその場所かと思った。右折すると、鋭角に進むようにして東に進んで行った。途中で道が違うと思ったが、進んで行く先は尾根であり、このまま進んで尾根に乗ってしまおうと考えた。

610m付近の尾根に乗る。取水施設があり、コンクリート構造のタンクのような場所から黒い塩ビのホースが引き出されていた。東の沢水を留浦地区の人は利用しているようだった。道形も尾根を乗越て北東側へと降りて行っていた。ここから尾根を登り始めると、3か所くらいで、西からの道形が合流していた。うち一つが破線路だったのだろう。尾根の上には深く掘れた場所も見られ、昔から使われていた尾根だと判る。北信から北東進に変わるのが900m付近だが、この少し麓側に、このコースで唯一の道標が見られた。と言っても判読できなかったので、道標かどうかは怪しいが、白く塗ったペンキからは、そう判断できるものであった。

道形は途切れることなく続き、林業関係のだろうマーキングも続く。背中側からは、まだ国道からの排気音が上がってきており、まだ麓側に居ることを感じさせてくれていた。そして1104高点峰に突き上げてゆくのだが、その最後の直下になると、西側を通過し、北の破線路に繋げているような踏み跡も見られた。途中まで伝い、そのまま進むと北に行ってしまうのが判ったので、東に直登し1104高点峰に上がる。

1104高点には「大平山北峰」と刻まれた標識が下がっていた。東に向かい大平山側に進むのだが、植林帯内は道形がぼやけていた。そしてとてもふかふかとした地表で、その原因がイノシシのせいではないようだが歩き難い場所であった。進んで行くと、前方にブルーシートが見えてくる。以前見た中では調査観測器がある場合があったので、それらかと思って近づいてゆく。ブルーシート前には掲示物があり、山林を購入したので歩道整備をしていると、絵図を交えての詳細表記がされていた。そして南西から作道したての道が上がってきていた。竹の花トンネルからの林道幅が、ここまで上がってきているのかもしれない。

大平山登頂。「尾平山」とマジックで書かれた標識が唯一。御影石の三等点が中央に鎮座していた。ここの帰りに、もう一度歩道整備の掲示物を見る。今ほどの三角点名は福次で、1104高点を大平山として表記していた。確かにその方がスマートと思えた。西に進んで行くと、踏み跡は1104高点の北側を通過し西側に抜け出る。尾根が広くなり二重山稜的な場所も出てくるが、ハッキリとしたまま西に導いていた。途中、ドラム缶構造の罠が置かれていたが、扉が外され捕獲モードにはなっていなかった。これがあると言う事は、林道が近いってことも判断できる。

林道に乗った場所では、伝ってきた側に向けても、赤指山に向けても道標は無かった。地形図を見ると1228高点を経由し破線路が登って行くが、その尾根を右に見るようにして、ここは林道を伝って進む。新しいタイヤのパターンも残っており、峰地区からのどこにゲートがあるのか知らないが、車が入ってこれるようだ。倒木の処理なのだろう、最近の伐採痕も残り、新しい切り口のナラ材が転がっていた。

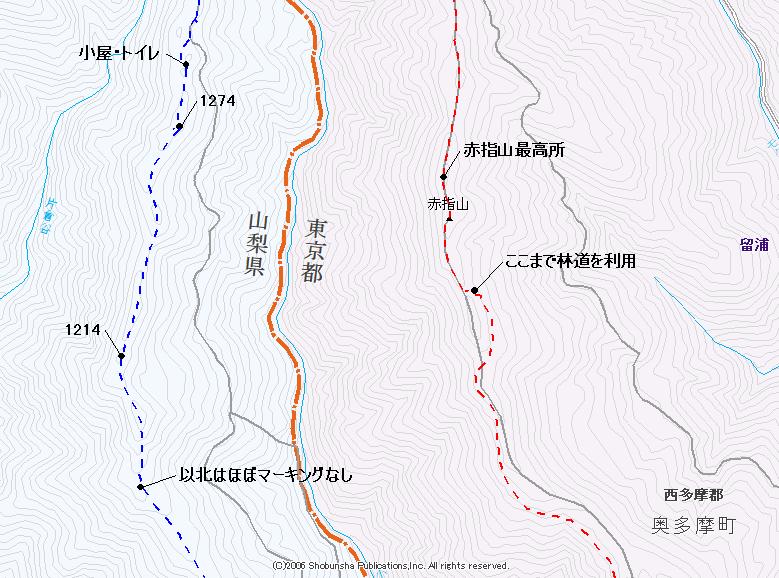

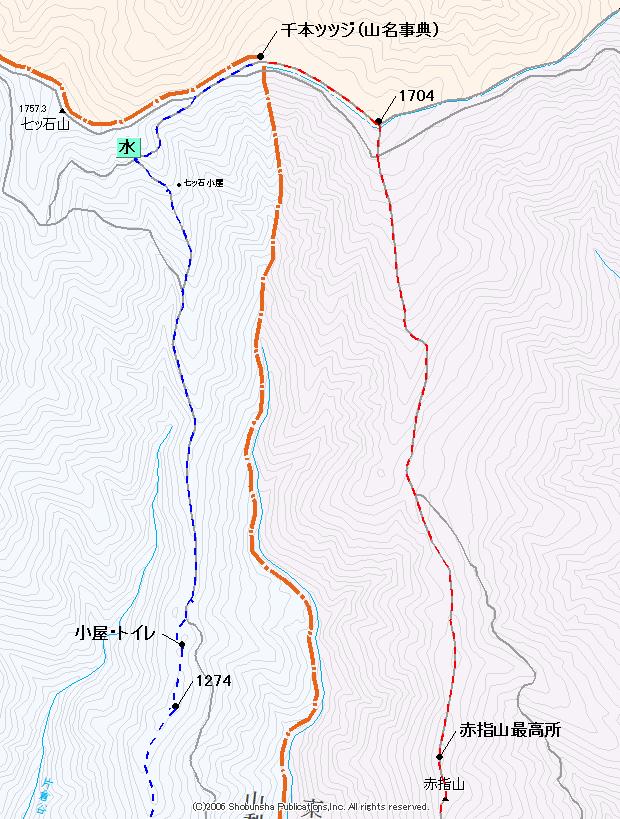

1300mの高みの手前で林道は尾根を跨いで東側に進む。ここには〇王と白字で書かれたプレートが見られ、誘われ取り付こうかと思ったが見送る。〇王とは王子製紙関連のものだろう。そして赤指山手前の鞍部が林道と接し、ここには獣道が上がっており、それに乗って尾根に這い上がる。尾根上には薄い踏み跡が続いていた。そして小さな祠が見えたら、その先が赤指山三角点で、山頂のような標識も掲げられていた。山頂らしい場所になってはいるが、ここは山の肩であり先に進む。

赤指山山頂。丁寧に「赤指山最高所」と書かれた標識が下がっていた。先ほど三角点を見ているので、こちらはそれが欠落しているので少し味気ない印象を受ける。そして少しだけ、ここまでにして戻ろうかとも思ったが、天気も良く主稜線が誘っており、さらに上に進むことに対しそう迷わなかった。曇っていたら、ガスっていたら微妙な心境になっていたかもしれない。そういう意味では天気は大事。1290m付近で、峰谷よりの登山道が合流する。

尾根に対し東側通過が多くなり、2度ほどルートを外して歩いていたりした。その為か、やたらと道標が多くなる場所であった。東側斜面にはメタリカルなモノレールの軌道が上がってきているのが見えた。これは大分上の方まで続いていた。このまま誰にも会わずに赤指尾根を登りきるかと思いきや、ご夫妻らしきパーティーが下ってきて、「今日は富士山がよく見えますよ」と教えてくれた。時計は10時になろうかと言う時間、だいたい予定通りで歩いてこられたようだ。

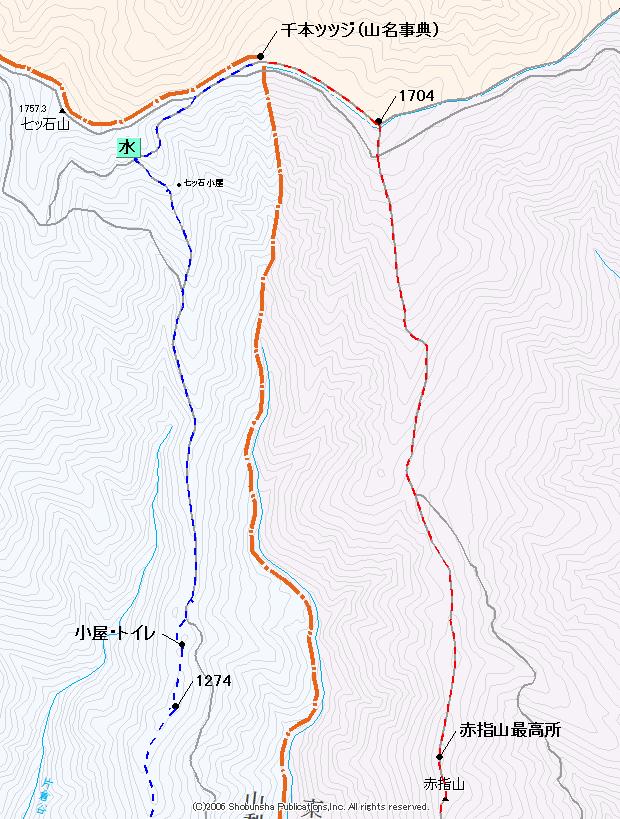

登山道を跨いで1704高点への無毛斜面に取り付く。直後をトレランが通過して行った。見事に軽装、ビヴァークなんてありえないのだろう。防火帯のようになった中の九十九折を登り、1704高点に到着する。赤指尾根完登。本当は麦山から取り付いて伝えば完全完登と言えるのかもしれない。それにしてもいい天気で、周囲に遮る雲はなく各高嶺を見渡すことができていた。西に進んだ鞍部の辺りからは、さらにいい南側の展望があり、絶好の富士見の場所となっていた。休憩するなら、1704高点よりこちらの方がいい。

千本ツツジに着く。林班の境界標が立つのみで、山頂らしき標識はない。エアリアでは1704高点で千本ツツジとしているが、山名事典ではこちらである。出発から4.5時間ほど経過し、ここで朝飯と昼飯を兼ねたリンゴを齧る。下界で食べるリンゴと山頂で食べるリンゴ、これほどに味の違いが出るのは、身体が欲しているからだそうだ。西に降りてゆき、分岐からは七ツ石小屋側へと道を選ぶ。

山腹の道は幅が狭く、少し緊張を強いられるような感じであった。水場の水量はほどほどにあり、汲むには十分量流れていた。少し飲んでみたが、おいしいと感じられるほどではなかった。水場からの谷を右に見ながら降りてゆくと、狭い地形に七ツ石小屋が建っていた。途端にハイカーが増えた印象があり、登ってくる方のラッシュ時間に入ったように思えた。小屋の東側で単独の女性が休憩していた。日差しも適当で、とても気持ちよさそうに見えていた。小屋から降りてゆくと、何パーティーもがすれ違う。すれ違いの容易な一級路が続いていた。よく踏まれ、よく管理されていた。

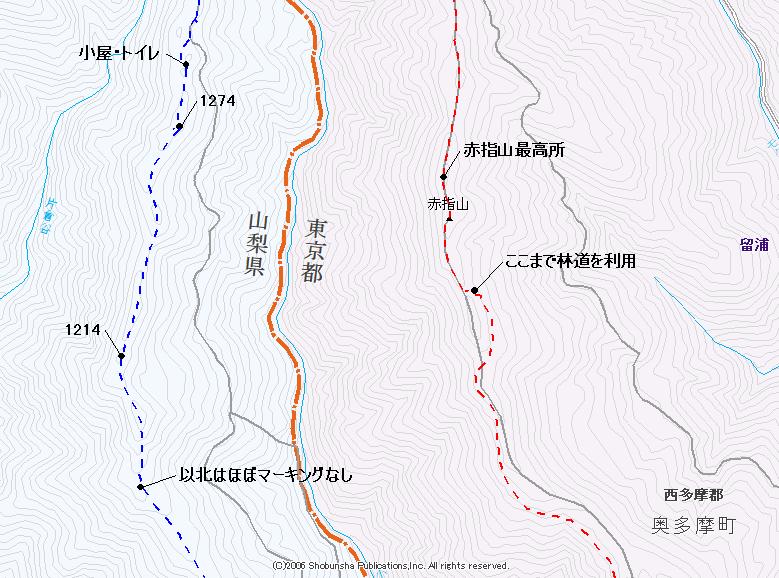

堂所の場所を気にしながら降りてゆく。登山道が尾根から外れだす場所であるが、そのような場所が多く、これなのかと何度も思わされる。実際は少し広くなって休憩できるようになった場所がそれなのだろう。1240m付近から、登山道から尾根側へと落ち葉のかなり堆積した中をラッセルして進む。三つの高みがあり、その南側には1274高点峰がある場所。1番目と2番目の高みの間を通過し、3番目との間まで進むと、そこにブルーシートで覆われた施設が見えてきた。またこちらでも測定か、林業関係のものかと予想した。真裏から見つけ、東側の表に行くと、なんと板を這わせただけのトイレであった。何でここにトイレがあるのだろうと不思議でならなかった。周囲にはこれしか人工物がないのであった。登山道が下を通っているので、昔のトイレ施設なのかと自分を納得させ、次の三つ目の高みを登ろうとした。それでも後ろ髪を引かれるようなものだったので振り向くと、2峰目の上に小屋があるのが見えてきた。小屋に対するトイレなんだと判った。

戻るように小屋に登って行く。昭和な感じの小屋であるが、10坪ほどはありそうな大きな小屋で、その前にはキャンプファイヤーができるのだろう、囲炉裏風に作られたベンチが作られていた。小屋は二つあり、小さい側の曇りガラスの中には資材類が見えていた。二つの小屋ともにアンテナが付いている。と言うことは発電機も中にあるって事らしい。小屋名が何処にも上がっていなかったが、堂所小屋と言えよう場所に存在していた。1274高点峰は北と南に高みがあり、標高点の場所は南のようであった。

尾根上には道形は特になく、獣もそう多くは伝っていないような雰囲気であった。全く無いわけではないが、獣が伝うにしては薄かった。さらに、人が伝っている様子はかなり薄かった。細い尾根ではっきりしているが、やや分けて進むような場所もあり、下草はないものの両手は頻繁に動かしていた。しばらく常緑樹林の尾根で、馬酔木などが目に付く場所も多い。それが1210mまで降りると、やっとここで落葉樹林となり、この時期は木々の間から視界が開ける。ここまでほぼ一切のマーキングがなく、奥多摩にもこんな尾根があるんだと喜んでいたが、この肩の場所から下には、マーキングが見られるようになった。ちと残念だが、1214高点から下は広い尾根なので、設置者の気持ちも良く判る。その1214高点峰には、この山塊で見られた一連の標識が結ばれていた。

1214高点の南で尾根が南東に振る場所は、広い地形の中に三つのマーキングをされた木があり、要注意個所を示していた。登りに使う分にはいいが、下り利用で、もし有視界でなかったら、1214高点と小袖山間は迷いやすい場所となろう。地形図には描かれていない地形が待っており、よく見定めて進まねばならなかった。ルートミスしてもいいように、登り返しや横ズレを意識して探るように降りてゆく。1070m付近から下は特に複雑地形になっていた。

Uの字のように見える1070mの高みがあるが、その中央には谷部があり、東側より西側の方が9mほど高くなっていた。10mに達していれば、もう一本線が入ったはずだが、10mに満たない高低差ってことが判る。この場所から南は、濃い植林帯が東側から上がってきて、尾根上も植林帯となる。あまり食害がなく、奇麗な木が多いのが特徴でもあった。

小袖山到着。頭を赤く塗られた三等点があり、その東側には、朽ちた古い標識と、これまでに続いている新しい標識が掲げられていた。気にしていなければ植林帯の中の通過点で、展望の得られないパッとしない場所となっていた。ここまで降りてくると、国道からの排気音がだいぶ聞こえるようになってきていた。小袖山からの最初はしばらくは細尾根だが、910mで尾根が広くなり、幾分屈曲して進まねばならないので注意が必要。南側の尾根に進みそうになり、左に地形が続くのが見え、伐採倒木が転がる中を修正する。南東に向かう尾根に乗ってしまうと、尾根上には掘れた道形が見られるようになり、ボブスレーのようにその中を降りてゆく。

尾根南側に別荘のような建物が見え、その東側にも小屋らしきものが尾根上にある。進んで行くと、尾根が切れ落ち舗装道が通っていた。最後の九十九折を下ると、ここの名前は「小袖乗越」ではなく「釜場タオ」と解説されていた。ハイカーが舗装路上側から降りてきて不思議そうに見ながら通過してゆく。その後を追うように下ってゆくと、丹波山村の綺麗に整備された駐車場があった。登山を終えた方々の着替える姿があり、その前を通過し駐車場の奥まで進んで行く。遠目には道などは無いように見えていた斜面だが、近づいてゆくと、なんとも立派な道が切られていた。

権現山への登路入り口に道標は無いものの、切られていた道は幅が広く緩やかで散策路のような道になっていた。本日最終座は少し苦労して薮を漕がねばと思っていた中では、予想外の状態であった。やや拍子抜けするくらい・・・。13時となり、ラジコからは久米宏さんの声が聞こえてくる。3億円事件から、50年が経つと伝えていた。今の価値換算では10億円だそうだ。

道は良かったものの権現山山頂には標識類はなく、山頂の南西側にヤマランの猛者2名のリボンが下がっていた。山頂から南にさらに道は続き、何処に連れて行ってくれるのかと降りてゆくと、786高点手前で尾根から離れ東側斜面に道形は降りて行っていた。植林帯の中を細かくターンする道が続き、道幅も広く緩やかで、快適に歩けるよう作道されていた。崩れたりほころびた場所が一切なく危険個所もない。一つ言えるのは、道標や看板が一切ないこと。どこに下ろされるのかと思ったら、鴨沢地区の麓側ではなく、先ほどの釜場タワからの林道途中のヘヤピンカーブの場所であった。林道に出たこの場所にも登山口道標は無く、伝った人でないとその在りかに気づかないような場所となっていた。舗装路を降りてゆくと、その横を時折ハイカーの車が降りてゆく。小袖川からは沢音とチェーンソーの音が上がってきていた。

鴨沢橋の所で国道411号に乗る。橋の上は歩道があるものの、それ以外では路側帯が狭く通過する車に気を張らねばならなかった。特に最後のカーブの場所は、後ろからイン側を攻めてくる車が居ないことを祈りながら速足で通過してゆく。それでも国道歩きの距離は短く、鴨沢地区から6分ほどの国道歩きで留浦の駐車場に到着した。浮き橋の上からは、カップルのキャッキャ言う声が上がってきていた。車の上にはイチョウの葉が、総量1kgほど堆積していた。幸いにも雌木の下でなくてよかったと思った。銀杏が降り注いでいたら・・・。

振り返る。検討の中では逆周りコースも思ってみたが、どちらでも楽しく一長一短はあるであろう。何と言っても、登り尾根にマーキングが少ないのが、とても自然味があり気持ちよかった。ラジコは、東京側から入山し越境して山梨で聞き続けると、そのまま東京エリア受信局のまま聞くことが出来る。それを狙って東京発にしたのだった。山梨発の時計回りにすると半分の距離でTBSラジオが聞こえないからであった。そこまで聞きたいならラジコ頼みでなくラジオを持てばいいのだが・・・。なお、赤指山の前後、1226高点付近から1704峰までの間では受信できなかった。

戻る