賑やかな正月らしい三が日を終え、2018年の登り初めの日がやってきた。需要と供給の関係では、アルコールの供給が過多になっており、体内に蓄積されたそれらを消費しないととんでもないことになる。アルコールに限らずかなり食いすぎでもあった。身体が重い・・・。

2005年4月に、立岩として西立岩に登頂している。この時は西立岩しか有効座ではなかったので東立岩には見向きもしなかった。時が経ち、その東立岩も有効座となり再び立岩に登るチャンスが現れた。いい山なら複数回登ればいいのだが、いいと思う山が多すぎて・・・。再び登ることは無かった場所に再び。

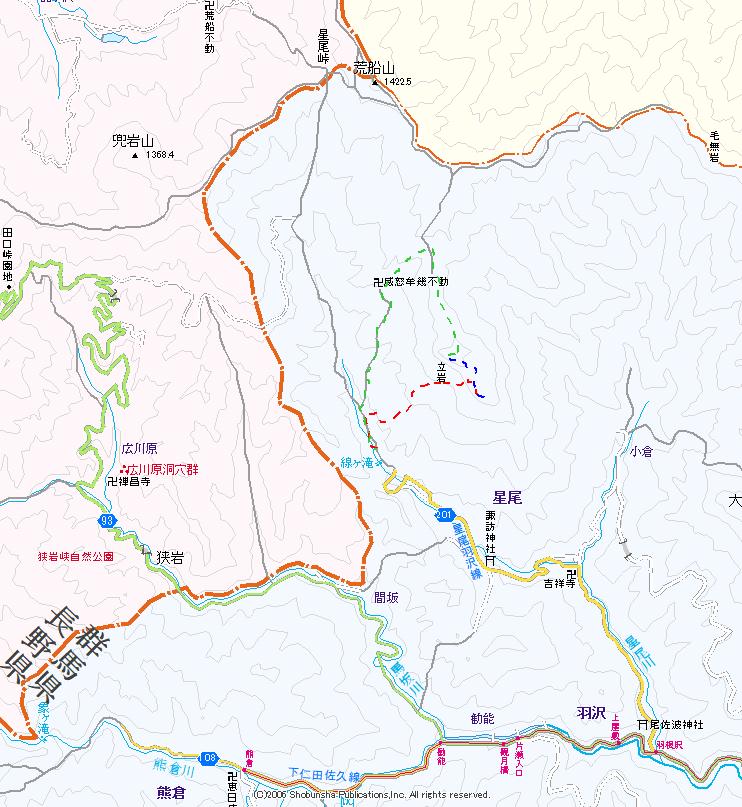

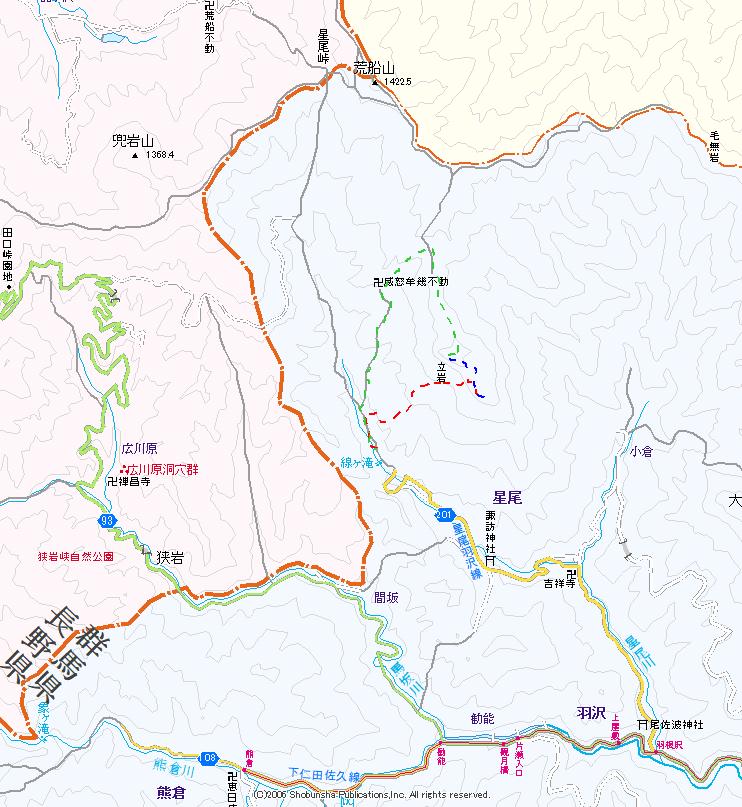

下仁田でセブンコーヒーとヤキソバパンを仕入れてから南牧村へと向かってゆく。上野村に抜けるのに檜沢に向かうことは多いが、役場のある側の砥沢に向かうのは久しぶり。と言うのも、もう南牧奥地には未踏座は無くなっていたから。吉祥寺の分岐までは融雪剤が撒かれていたが、それより上は無く、その為か雪の乗った場所が多くなった。線ヶ滝には、滝マニアなのだろう早朝から訪れている人が居た。その先の駐車場はがらんとしておりこの日初めての到着者となったようであった。

準備をしていると、渡渉点付近で黒いものが動くのを感じた。目視で判別できなかったのでカメラを向けてズームにする。映し出されたのは、カモシカが水を飲んでいる風景であった。しばらくカメラを向けながら微笑ましく眺めていた。その彼が居なくなった頃合いでスタートする。観音様に挨拶してから渡渉点の橋の上に足を乗せるのだが、雪が凍っており至極怖い場所となっていた。帰りは川面を渡ろう。

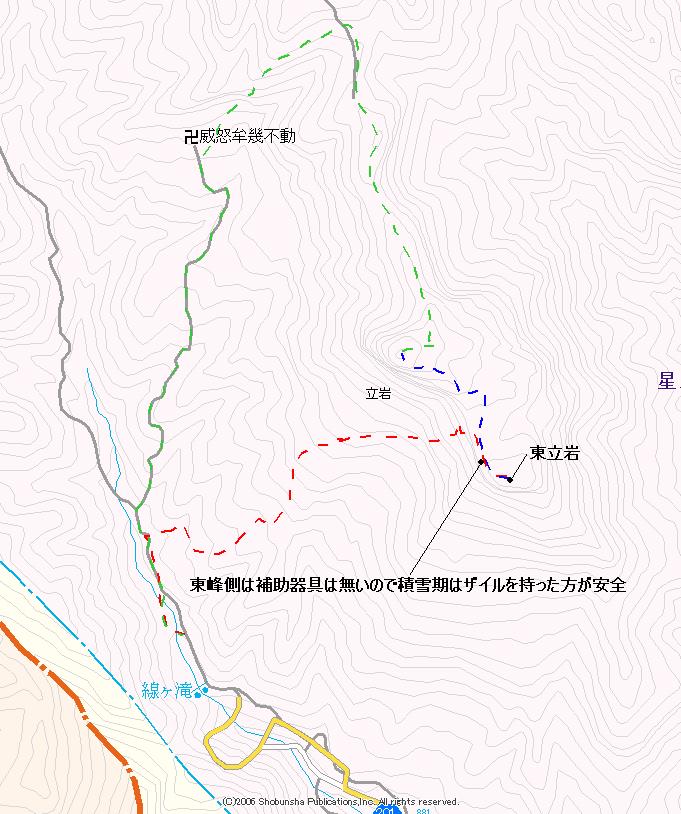

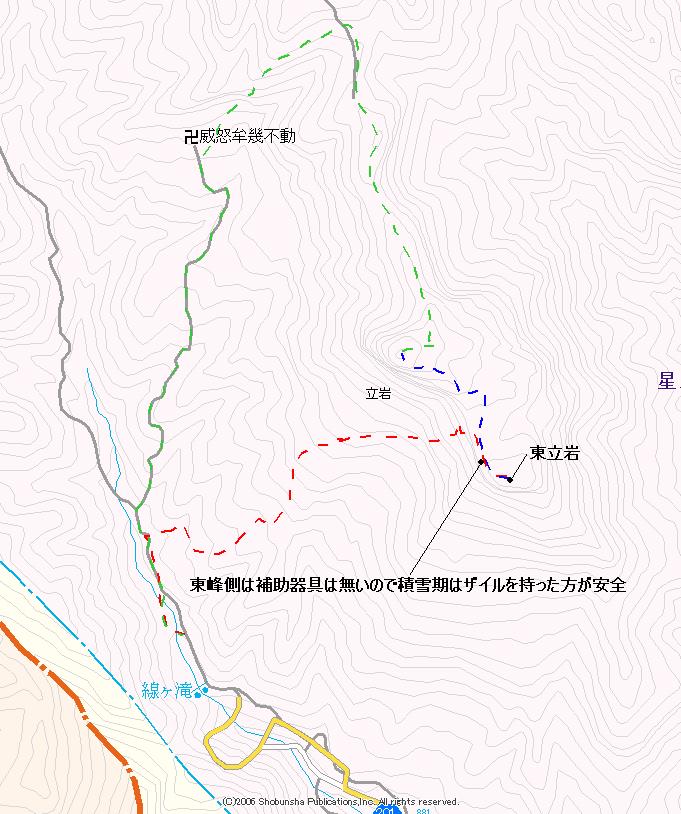

最初の分岐は直登コースへと入って行く。中級と書かれたコースである。最初はなだらかでピクニック気分で登れるが、立岩が屏風のように見えだすと、少しずついやらしい足場になって行く。まっすぐにロープが張られた場所をごぼう登りすると、その先は落石の堆積したガラ場となり、そこには頭大の氷もたくさん落ちていた。本来ならヘルメットをかぶった方がいい通過点であった。チムニーに向かって進むのだが、以前はそこを抜けていたのだろうと思える。現在は手前のバンドを斜上してゆく。

バンドには雪が乗り、それが凍っており鎖が無かったら這い上がれそうには無かった。それも意外と長く上に行くほどに雪が多く乗っていた。ここを抜けると山腹をトラバースするようにして主尾根の上に乗り上げる。ここで左折すると西立岩で、今回は右折するように南に向かってゆく。奇岩が林立し、西上州らしい景色の場所でもあった。

最初の岩峰は東側をトラバースしてゆく。雪の下には道形があり伝ってゆくことができる。その先に九十九折があり、登りきるとこちらにもバンドを伝う場所が出てくる。非公式のルートなので当然鎖などは無い。雪の状態や気温によっては緊張する場所となるだろう。抜け切ると足場の悪い急斜面が待っている。ここは帰りはザイルを垂らしたいと思える場所で、掴める灌木が少ないのも理由であった。

やや痩せた岩尾根を伝い、その先にちょっとした突起峰がある。ここは北側に狭いバンドがあり伝うのだが、下って進む形態で掴む場所が欲しいのだが、手掛かりが雪に隠れており3点確保とはならずに進むような感じであった。山頂への最後の登りもズルズルとしながらグリップしない斜面を登って行く。

東立岩登頂。やや風が強く岩に隠れるようにして休憩とした。最高所から東側に進め、明るい南に出ると舞台の上のような感じで南側を広角に眺めることができた。眼下には火祭りで有名な星尾の集落が見える。足場が心許ない感じの場所で、なんとなく土の緩さを感じる場所であった。雪が乗っているので尚更の怖さがある。ここには被覆番線が縛られていた。人工物はこれのみであった。白く八ヶ岳連峰も望むことができた。こちらも寒いが向こうもだいぶ寒いだろう。ここでこれだけ風があると2000m峰の体感温度はマイナス20℃くらいにはなっているだろうと想像できた。さて次は西立岩に向かう。

ズリズリと下り、小さな突起峰は往路と違い復路は登り勾配となりさほど難しくは無かった。ヤセを抜けてからの急斜面は、迷うことなくザイルを流す。20mを持ち込んだのだが、安全地帯に降り立つのにちょうどいい長さであった。雪が無ければザイルは要らないだろうとは思う。慎重にバンドを下り九十九折を降りトラバース。中級コースの下降点に戻った。本来はここから降りてもいいが、ここからのこの日のバンドを下るのは勘弁願いたい感じ。より安全と思える西立岩側コースへと進んでゆく。

コースは雪に埋もれている場所が多く、そこはマーキングが導いていた。痩せ尾根の場所まで上がると、そこの道標には「上級コース」と伝ってきた場所を示していた。確かにこの時期の下りは上級で、登りは中級かもしれない。上と下とで表記は違っているけど、意味合いは合っているとも思う。山頂へと向かって行くと、懐かしい木像も待っていた。挨拶してから山頂へ。

西立岩山頂。荒船山の山塊が目の前にあるのだが、荒船らしい平らな表情は無く少し違和感を抱く。南牧村の標識も、もう一つある標識も以前のままで残っていた。この山頂は北側に進んだ場所にあるベンチポイントの方が西上州らしい展望を楽しめ好きである。ゴツゴツとした東側の景色が見えるであった。タイガーロープに導かれ下って行く。

長い鎖場の所は、斜面に雪が乗り握力を要す場所となっていた。鎖を掴みながらズリズリと降りてゆく。まだ凍っては居なかったのが幸いだった。北にずんずんと進んでゆくのだが、鎖場から10分ほどで突起峰の場所となる。こちらは振られないよう鎖が施してあるので、登りはいいが下り利用だと降り辛い場所となろう。抜けた先の痩せ尾根には新しいチェーンの柵が流されていた。

いつまで北に進まされるのかと、少し北進が飽きてきた頃に、齧られた道標が現れ西進に変わる。細尾根を細かいターンで降りてゆく。その先は落ち葉の堆積したルートとなり、ガサゴソと降りてゆく。次第に水音がしてきて威怒牟畿不動が近いことが耳から判る。その威怒牟畿不動は、かなり朽ちてきていた。木の祠の中にあった石仏も露出しており、荒廃の一途を辿っているようであった。その前に青く堆積した氷の塊がある。そこに落ち口からピチャピチャと不規則に流れが落ちていた。一応信仰の場所であり、滝下から拝礼する。

参道を降りてゆく。南牧村は登山対象の山が多く手が回らないのだろう、壊れた木橋はそのまま放置されていた。在ってありがたい橋ではあるが、この時期は凍ったその上を伝うより乗らない方が安全ではあった。直登コースの分岐まで戻り、「中級」の文字を見て「上級」を思い出し苦笑い。すると前方から単独の男性がやってきた。挨拶のみを交わしすれ違う。渡渉点は迷うことなく水面側に進む。結構凍った場所も多く、橋を行くか水面を行くかはケースバイケースとなる。最後に観音様に無事の下山を挨拶する。

駐車場に戻り、その足で線ヶ滝を観瀑に行く。中段の観瀑台まではいいが、そこからのらせん階段はヒヤヒヤしながら伝うのだった。そもそもの踏み板が薄いのと、朽ちてきているのと、雪が乗っているのと・・・。でも立岩との抱き合わせに、この近距離で線ヶ滝があるのはありがたい。暑い夏にはよりそれを思うだろう。

戻る