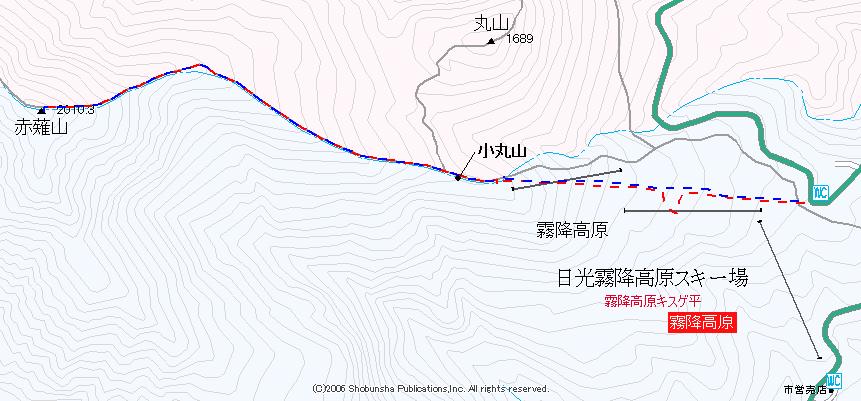

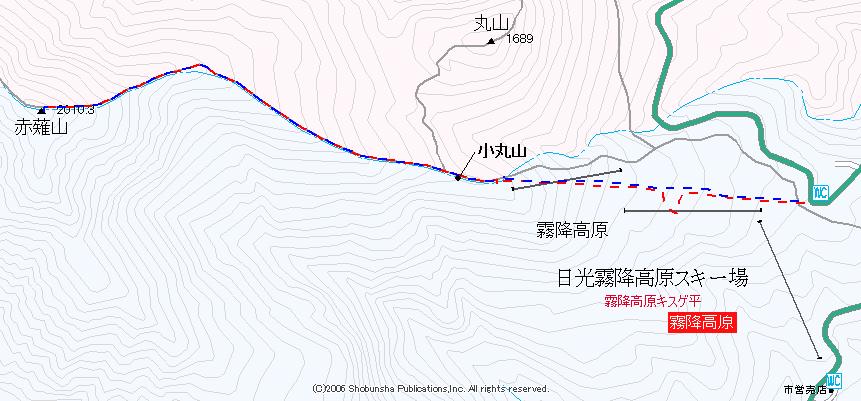

晴れ予報の土曜日の為、また2000m峰を目指す。日光霧降高原に2000m峰下限側の赤薙山があり、その先には大鹿落ノ頭もある。この時に、楽に考えており天気図の等圧線の配置など見ていなかった。そう、まだ2000m峰で遊べると喜んでいた。

4時に家を出る。すぐに高速に乗り、今回は初めて宇都宮経由でアプローチしてゆく。大周りになるが122号経由より1時間ほど速く、距離は50Kmほど遠くなる。東北道の車の流れは多く、逃げるように日光宇都宮道路へと入って行く。向かう先の日光の高峰が白くなっているのが見えドキッとする。高所は夜半から雪だったのか・・・と。予想していた景色と大きく違っていた。同行者は「雪の場所は嫌だ」と言っていた。ハンドルを握りながら気持ちの負荷が増してゆく。

日光インターで降りて霧降高原へと上がって行く。紅葉の名残の色がまだあり雪とは縁がないような感じがしたが、キャンプ場を過ぎた辺りからの路面状況を目の当たりにして、雪山に来てしまっている事とはっきり自覚した。助手席で寝ていた同行者が薄眼を開けて辺りを見ている。何か言うのかと思ったが、静かに雪景色を見ていた。黙っている方が語るより効果増大だった。幸いにも3日前にスタッドレスに換えたので、凍った場所も積雪路面もしっかりグリップしてくれた。

キスゲ平園地の駐車場に着く。ここでの積雪量は20mmくらいだった。好天に向いていると期待して、そして同行者を言いくるめて準備に入る。迷犬を連れてこなかったら、おそらくは中止だったかもしれない。迷犬は雪が大好きなのだった。下界は晴れており来光も眩しいほど。ただし北や西の空は思い切り雪雲が覆っている。そのちょうど境目くらいがこの場所であった。

6:49レストハウス前を出発する。いつ出来たのか園地内に階段路が続いてゆく。すぐに門扉があり、犬に対する注意書きがある。これは観光地だからこそのものだろう。その先にはドローン禁止ともあり、観光客が気持ちよく楽しんでもらうための配慮がされていた。階段路一辺倒ではつまらないので、途中で散策路を歩いてみたが、積雪により滑り階段路の方が楽であった。と言っても、とうに張り替えた方がいいソールだったこともある。迷犬は楽しそうに階段を上がって行く。途中途中に踊り場的場所が設けられており、そこに到達するとは振り向いて、早く登れとばかりに促してきていた。

同行者は、意に反した気象状況と足場に、マイペースを決め込みゆっくりと上がってくる。途中の東屋で身支度を調整していると、若者二人が降りてきた。背負っているものは無く観光客だった。雪の上の足跡は全部で4人分ある。先に進んでいるのは2名となった。足を揃えるのに、途中途中の展望台に足を進め下界の景色を楽しむ。止みそうな弱くなる時もあるが、雪はどんどん増している感じであった。雨具のフードが外せなくなり、北風に持っていかれないよう右手で抑えながら登っていた。階段路の総数は1445段で、振り返り見下ろすと、白馬のジャンプ競技場を見下ろした時の景色に似ていると思えた。展望台には、小丸山に対しての登頂記念証を発行していると案内が貼られていた。小丸山へは回転扉を経て進んで行く。ひと工夫入れた遊び心だろう。

小丸山からはなんとか赤薙山が見えているが、もうその先の大鹿落ノ頭に進もうという気は無くなっていた。二人と一匹は無言のままなのだが、一匹のみ雪を楽しそうにしていた。ここでの積雪量は100mmほどで、その下のごろごろとした石に滑りもどかしい。降り始めなのでしょうがないが、何事も中途半端は良くない。北の丸山にも行こうと思っていたが、今日は眺めるだけ。眺めるにも、北側に顔を向けるのは大変だった。

1700m辺りでは、完全に雪山の様相になり、好天の期待など全くできそうに無かった。そこにソロの方が降りてきた。時間的には赤薙山までで戻ってきたのだろう。先に何人いるのか、もう降雪量が多くトレースはかき消され判らなくなっていた。今の今伝って来たソロの方の足跡のみが見える。笹尾根が終わると急登斜面となり、木の根が張っているので伝いづらい。下りを思うとアイゼンが欲しいが、今日は準備が無いので出来る限りの緩斜面を選んで進んで行く。匂いなのだろう、迷い犬はこの伝った場所を覚えておりトレースしてくれる。大岩付近の段差の大きい場所は若干構えたが、サポートすることなく迷犬は自力で登って行った。

それ以上の高みが無くなり、懐かしい鳥居と石祠が目の前に現れた。赤薙山登頂。前回の登頂は18年前。自前の温度計と山頂に設置された温度計は同じ表示で、マイナス5℃を示していた。ウールの手袋をしていたものの、掴みながら登る場所が多く濡れてしまっていた。指先がシンジンとして、持ち上げた白湯を両手で包むようにして飲んでいた。ここから30分ほどで大鹿落ノ頭となるが、見える西側の景色は、来るなと言っているかのようだった。時折日差しが入る時もあるが、すぐに荒々しい表情となり、北側より真横から風雪が吹き荒れていた。ジッとしているとどんどん冷えてしまう。同行者もしきりに指先を気にしている。こんな時は歩いて血の巡りをよくしないと・・・。

赤薙山東側は、焦らずゆっくり降りて行く。出来るだけ尾根頂部のササの中の道を伝い、あとは迷犬が伝って行く場所を追う。急斜面が終わると、いつものことでツルっと滑って尻もちをついた。気を抜くといつもそうであった。我々のトレースも、この短時間にも判らなくなっていた。この天気に、もう登ってくる人はいないのかと下を眺めると、ソロの男性が登って来ていた。すれ違いに足元を見ると、アイゼンを履いていた。降り始めであり、ちょっと過度なと思いたいが、赤薙山東斜面を思うと適当な装備だった。

小丸山に戻り、紅玉で水分補給。回転扉を経て階段の上に戻ると、ちらほらと階段路を登ってくる観光客が見えた。けっこう降っており負荷に思うが、ここの設備の良さが雪が強くても恐怖心を与えず登らせているのだろう。と言うか登山口は降りが弱く、「行けるだろう」と思わせるのだろう。

1445段目から降りて行く。滑ることを気にしていたが、グリップのいい状態が続き不安なく降りて行けた。多くの人が踏み、溶け固まった後が大変だろう。あと気にしてしまうのがアイゼン。まだ無傷のようだったが、登山者がアイゼンを着けて登ったら、じきにぼこぼこになるだろう。安全と美観との天秤であるが、出来るだけ美観を保って欲しい。途中で犬好きな方がすれ違い、濡れた被毛であるがこねこねと撫でてもらっていた。この後、驚く光景を見る。

下から若者が上がってきた。雪の降りに目をしばつかせながらだが、こちらを見上げて微笑んでいる。何と御仁は半ズボンだった。あえて半ズボンで、わざと半ズボンなのだろうが、むき出しの両足は真っ赤になっていた。そりゃそうだろう、温度計はマイナス3℃くらいだった。上着は長袖のアウターを纏っているので、寒いのは判っているようだった。上も半袖だったら、寒くないのだろうと思っただろう。

東屋から下の階段路も、既に70mmほど積もっていた。それでも観光客は上へと足を向けてきていた。雪が嬉しいはずの子供も、少し元気がないように登っている。「折角来たから登って行こう」と言う親主導の行動だったのかもしれない。駐車場が見えだすと、その西側の広い場所で、雪に戯れ子供がキャッキャ言って遊んでいる。ここでは本来の姿を見た(笑)。

登山口に戻る。驚いたことにバイクまで上がってきていた。経路の雪は融けたのだろう。早朝の状態ではまず通れなかった。この日は信州方面もだいぶ降っていたようだった。

戻る