安部川では「瀬切れ」が発表され、琵琶湖では明智光秀が建てた坂本城が現れたと報じられた。全ては雨が降っていないのが原因。二つは水不足からの現象。そこで雨乞に雨乞岳に上がろうと考えた。と言うのは嘘で、前週に、大菩薩嶺と雨乞岳を計画し、好きな方をと同行者に選ばせたら大菩薩を選んだ。よって雨乞岳が残り、折角計画したのだからと決行することとした。

そろそろ2000m級は雪が乗る頃合い。上信越の峰々もだいぶ白くなり、犬連れでのその標高は躊躇するようになった。そんな中での甲州の2000m峰は、まだ無積雪期の装備で狙える場所が残っている。もう標高を下げて遊ぼうかとも思っていたが、まだ行けるとばかりに迷犬の101座目の2000m峰を狙う。

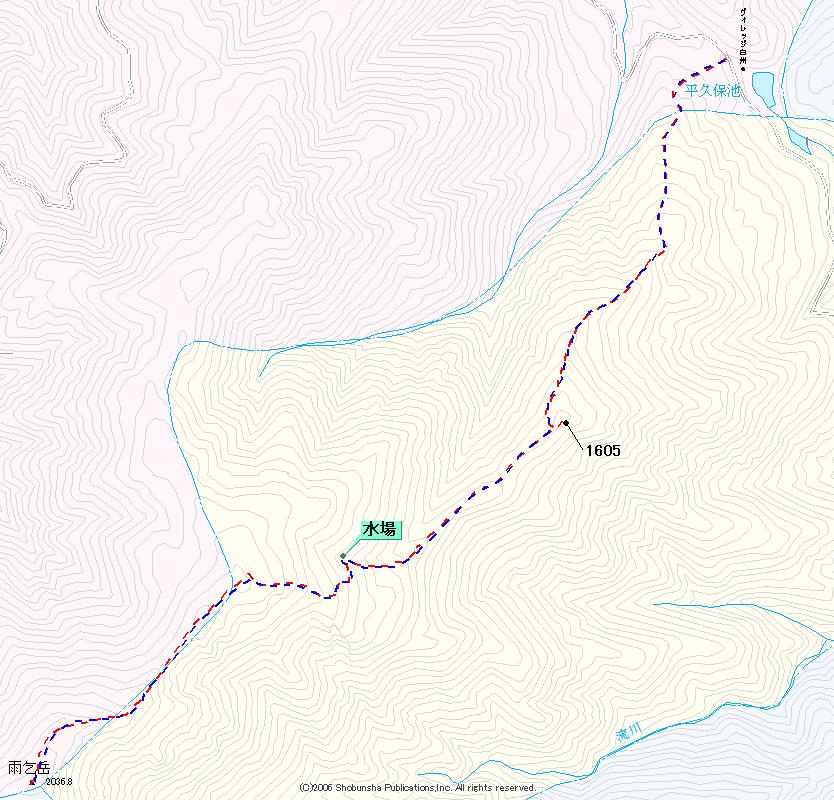

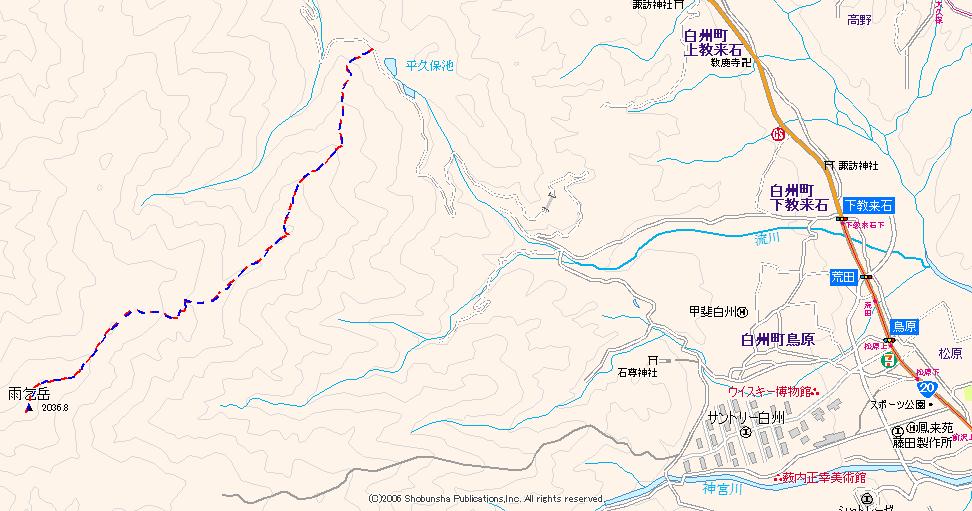

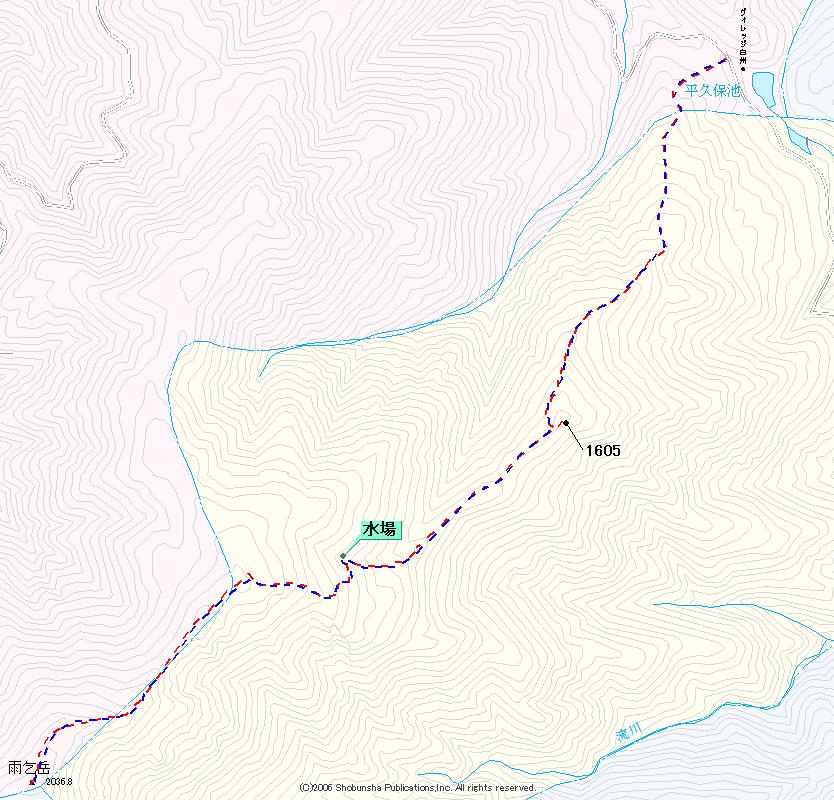

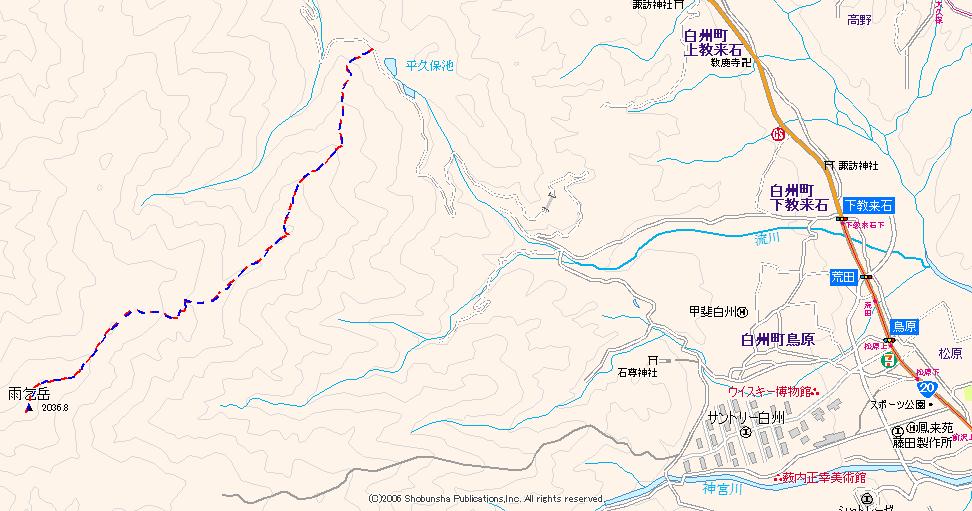

4時に家を出て野辺山を経由して20号に降りる。2006年の初登は、石尊神社側からアプローチしたので、今回は平久保池よりの新道を伝う予定。2006年時には、まだ平久保池よりの新道情報が得られていなかった背景もある。国道20号の教下来石交差点からの林道は、石尊神社への分岐点より先は大量の落ち葉が舗装路面を覆っていた。ヴィレッジ白州が冬季休業に入ったせいか、通行する車は少ないようだった。雨乞隧道の先では、落石も多く自ずとゆっくりな運転となる。平久保池が右に見え、僅かに進むと登山口駐車場だった。既に甲州ナンバーのクラウンが停まっており、運転手は入山しているようだった。

6:46登山開始。細かい歩幅で切られた階段路が続く。緩斜面に施工された階段路で過剰な印象だった。ヴィレッジ白州の利用者用に切られた散策路のようでもあった。細かいスパンのステップは、子供でも楽に登れるようにと考慮されているのだろう。大人対象なら、敷設した半分の量で足りたはずである。丸太をステップとなる平面だし加工をして防腐処理、それに流れ止めの杭が2本。作業工数と金具を考慮すると、1ステップに4~5千円はかかっているように思えた。さらには歩道の両サイドに歩道幅を決める丸太もある。はたして丸太は何段あるのだろうと思えた。少し伝いだしてこれを思ったので、数えるのは下山時とした。

遊歩道に対する分岐には、山頂を示す道標もあり迷う場所は無い。階段路が終わるのが1605高点峰下で、ここまでは至れり尽くせりのお金のかかった道だった。麓から見た場合、1605高点峰は顕著な高みに見える場所であり、なにか名前がふられているかと、登山道を離れ山頂に行ってみるも、人工物は皆無であった。近接して高点をとっている1613高点峰は北斜面を巻いて進む作道となっていた。

水場の沢筋は、登山道から見る限り水が流れているようには見えなかった。水場看板には「運が良ければ」とある。九十九折を登って行くと、ガレ場上の道標の場所で、そこから見る南斜面と、北斜面の様子が面白い。南の方が日が当たり植生が旺盛に様に思えるが、下草はほとんどなく、逆に北斜面にはササが密に繁茂していた。急登箇所にはロープが流してあり、ここを抜けると笹の植生は胸丈となり、僅かに分けて進むような格好になる。クラウンの主が先行しているためか、幸い霜も夜露も付いていなかった。進んで行くと向かう先で2サイクルエンジンの音がしてきた。クラウンの主は、登山道管理の人だった。

刈り払いをされているのは、白髪の老齢な方だった。そしてとても柔和で優しさがある。作業のお礼を言いつつすれ違うと、迷犬に対し手を振ってくれた。そこからの登山道は、幅1.5mほどに拓かれ快適も快適だった。混合ガソリンに匂いの残る刈りたての一級路を伝わさせていただく。目の前にはゴールの高みが近づいていた。

雨乞岳到着。以前在ったのとは異なる山梨百名山の標柱が待っていた。だいぶ霞のかかった展望ではあったが、それが為の墨絵のような美しい景色が楽しめた。目の前の甲斐駒も雪を湛えて凛々しく見える。追うように単独の女性が登頂し、しばし無言で推移していたが、急に「スカイツリーが見えます」と教えてくれた。私は目が悪いので見えないことを詫びつつ、ズームにしてその場所をカメラに記録しておく。家に戻ってパソコンに表示させ確認すると、確かに映っていた。

南東側眼下に白砂の水晶ナギが見える。そしてもう一つの白砂の有名座に目を向ける。おそらく午後なら日が当たって白く見えるのだろうが、この時はまだ日向山は日陰になっていた。ぽかぽかと太陽光が暖かく心地いい。持上げたパンをあらかた消費したら、最後にリンゴで水本補給をして山頂を後にする。

帰路、刈り払いされている御仁に尋ねてみる。「地元の山岳会の方ですか?」と聞くと、「いやちがうよ、どこにも属していない一人だよ」とニコニコとしている。市からの作業費が出ているのか不明であるが、一人でやっていることに頭が下がる。この時で山頂からの距離は700mくらいだった。あと400mほど進めば藪区間は解消する。でも草刈り機を使うにしても作業負荷は相当だと思う。クラウンで登山の足とは珍しいと思って見ていたが、とてもクラウンに乗る値のある人だった。

ガレ場上の標柱の先は、キジ場になっているようで迷犬が反応していた。九十九折を下り水場を確認しに降りる。沢筋に入ると、やはり流れがない。しかし下流側を見ると濡れている。5mほど下ると湧出点があり、ちょろちょろと流れ出していた。この水量だと、冬季はすぐに凍てついてしまうだろうと思えた。逆に夏場はどうなのだろう。涼を得るには細すぎるかもしれない。流れが確認できたので、運がよかったと言っていいだろう。

ちらほらとハイカーがすれ違う。そして1605高点峰からは、階段数を数えて降りて行く。足許に集中し数えるので、自ずと無言になり、すれ違いが無ければいいと思っていたら、本当に以後すれ違いは無く登山口へと降り立った。敷設されていた丸太の総数は1587本だった。恐れ入る本数で、伝っていない遊歩道側にも施工されているので、2000本以上使われていると思われる。恐るべし北杜市の観光予算と言えるかも。登山口駐車場には9台停まっていた。信州ナンバーの車のみ既にスタッドレスが履かれていた。備えあれば憂いなし。

そしてそして、翌日より久しぶりの雨となった。

戻る