やっと雨の土曜日となった。「雨」に対して「やっと」と言う表現はあまり適さないが、梅雨時期の、雨の中を歩くのが好きな私としてはその日を待っていた。できればブナの美しい場所を選びたいが、遠出するにも高速道路の休日割引不適用。次週から適用されるようだったが、その後すぐに延期になり7月中も不適用となった。これで4回目の延長だったと記憶する。ブナを観るのは木島平あたりがいいと思っているが、現地はダニの繁殖が酷いようで、気にしつつも行かずに居たら犬連れでは行けないエリアになってしまった。

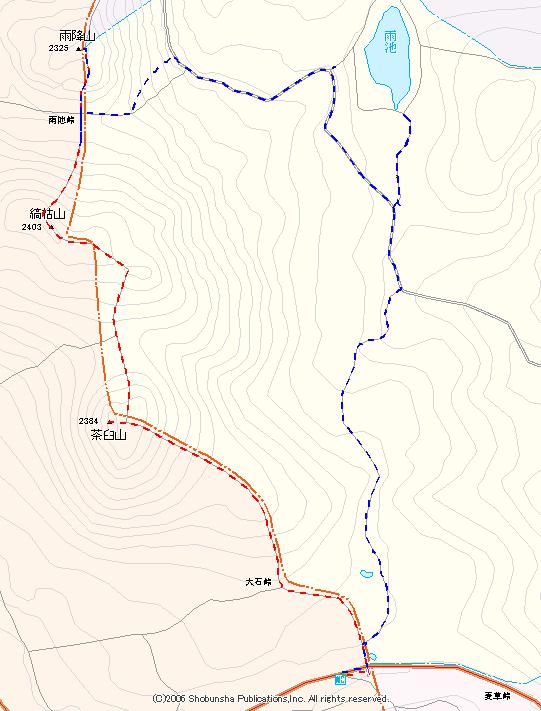

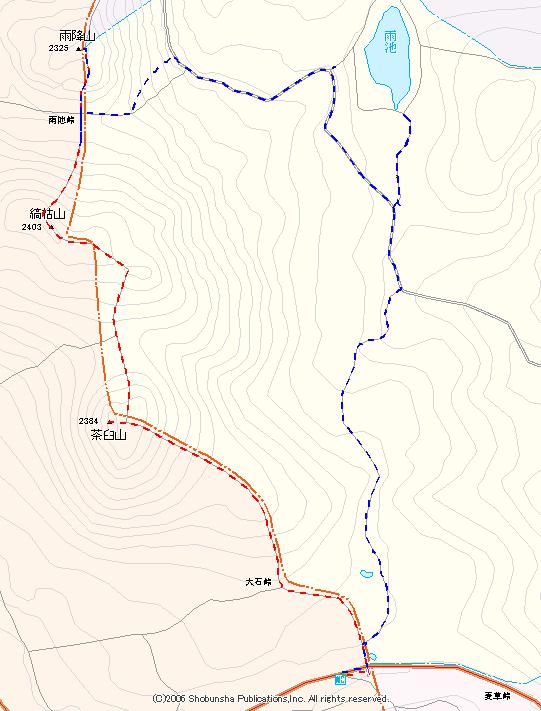

北八ヶ岳の図面をずっと見ている。坪庭を中心にして犬連れに厳しい場所として知られる。割り切って諦めるのも手であるが、それでもどううまく歩こうかと思案する。何処がいけなくて何処がいいのだろうと探るも、明確な発信があるのはゴンドラに関わる場所と坪庭くらい。そこを避ければあとは連れられるよう。とは言っても、三ッ岳の岩場を連れて歩くことは無理があるので、危険なく伝える場所でコース設定をする。

白駒池の有料駐車場では、そこに入る時点で犬連れは追い返されるよう。背景は白駒池がペット禁止だからだそうだ。麦草峠はどうかと調べると、峠の方からだとそこまででは無い模様。雨で入山者も少ないだろうと踏んでいる中で、峠から北がいいか南がいいかと天秤にかけるのだが、雨なので雨池に行かねばと思うのだった。今年読んだ本の中で、雨池にはカッパが出るとあった。こんな出そうな日に行かない手はない。

1時40分に家を出て3時半に麦草峠に到着した。駐車している車両台数は容易に数えられ、6台しか停まっていなかった。間違いなく悪天の影響だろう。雨だけならいいが、この標高まで上がると風も強かった。車体を揺らすほどの強さだった。そのゆりかごの中で、夜明けまで30分ほど仮眠をする。その間に到着する車は無かったし、峠越えしてゆく車両も見られなかった。

4:16完全雨装備で出発する。車道を避けて散策路で麦草ヒュッテへと向かう。途中には鹿よけのフェンスが設置されており、ヒュッテから車道に出る北側にもあり、2回も開閉せねばならなかった。そして麦草峠登山口から、茶水の池を右に見て水溜まりの多い登山道を進んで行く。ここを前回伝ったのは22年前。忘れてもおかしくない経過年数であるが、しっかり当時が蘇る。登山における記憶力の不思議。

大石峠の分岐を経て、雨に濡れた石を拾うようにその上を踏んで進んで行く。迷犬は新調した雨具がいい感じで雨を弾いている。がしかし浸透してくるのも時間の問題だろう。茶臼山の肩とも言える中木場に着く。中木場に出ると言った方がいいか、シラビソの林から頂部に出ると、遮るものが無く強い西風に晒された。逃げるように北にシラビソを求めて進んで行く。ここからの登山道は頭大の石が多く伝いづらい。そのせいだろう、ルートの両側に踏み跡がしっかりできている。

茶臼山の分岐から茶臼山展望台へと進む。地図を見ていなければ分岐点標柱を見て山頂としてしまいそうだが、地形図で標高点を取っているのは展望台の方であった。展望台に着くと、中木場同様に曝された。先ほどより強くなっているようで、地形からか吹き上げの風となっていた。分岐まで戻り北進してゆく。立ち枯れのシラビソが、縞枯山に相応しく見える。

縞枯山の展望台は端折り北進を急ぐ。この日においては展望を塞ぐ周囲の木々が風を遮ってくれてありがたい。もっとも、開けていても何も見えない日であった。縞枯山山頂は、とても懐かしく思える場所だった。この閉所的な山頂部で、当時はトランシーバーを握りながら交信に勤しんでいた。閉所的で見えるものが少ないと、当時も見たものが少ないことから、22年を経て登頂してもほとんど変わっていないように思えた。

縞枯山からの雨池峠間は、荒れた雰囲気があり上部は登山道の左岸側の踏み跡を伝った。北へ進めば進むほど、犬連れを敵対視されるエリアになって行く。雨池峠では坪庭に最接近するので、やや気を引き締めて誰かに出会うことに構えていた。そして静かな雨池峠を通過する。岩の多い急登では、迷犬は足が滑らせ石と石の間に身体が挟まってしまい藻掻く場面もあった。手前に展望台があり、先に進むと通過点のような場所に雨池山の標柱が待っている。

雨池山は、1999年の後に2010年にも登っているので12年ぶりの登頂となる。以北は岩場ばかりで犬には厳しい。犬には可哀そうと言った方がいいかもしれない。よって今日の北進はここまで。雨は一時も止まずに降り続いていた。ヤキソバパンを出すような悠長なことをしている天気ではないが、一応出して記念撮影をする。そして念のためにとエアリアマップを見る。とここで、あることに気が付いた。そうだった、雨池と麦草峠を結ぶルートは雨季は浸水し通り辛くなる。悠長に雨の日に雨池などと思っていたが、リスクを排除するには往路を戻った方がいい。外気温は8℃まで下がっていた。手袋をしない素手は冷え、かなり動きが悪くなってきていた。ピストンにしよう。

雨池山から南に下り、雨池峠を跨ぎ縞枯山側に登り返す。事前判断も大事なことだが、計画に対し未達成も尾を引く。悩みつつ登り、緑のロープの場所でやはり雨池経由で戻ることに決めた。あまりにも道が酷ければ八柱山経由でもいいし、さらには林道を花木園まで伝うと言う壮大なエスケープでもいい(笑)。三度雨池峠に出る。一切の人の気配はなかった。東に降りて行くと、以前の道に対しての新道が北側に切られ、道の場所を延々と緑のロープが導いていた。そのロープを支える支柱は、異形鉄筋にキリで一本一本穴があけられ、そこにステンレスのシャックルが縫われ、ロープはそこに通されていた。安く耐久性があるように考えたのだろうが、数が多いのでかなり手間がかかった高価な作業に見えた。

林道に降り立ち東進する。旧道の入り口にも新道を案内する看板が付けられていた。林道歩きは淡々とした感じではあるが、雨に濡れたダケカンバはとても美しく、この日やっとここで雨に濡れた木々を愛でられた。林道のカーブの場所から下るのが、雨池への最短路のはずだが、ここの道標にはなぜか雨池の文字は無く、双子池と八柱山への案内があるだけだった。なにかルートが変わり雨池を避けた道なのかと解釈し、池の南側の分岐まで進む。ここではしっかり雨池を示していた。ここしか公式な雨池への道標は無かった。

南の分岐から雨池への経路は9割が木道で、それもかなり朽ちていた。乗って通れるものは撓むものが多く、崩落している場所も多かった。そんな場所を迷犬は上手に乗って進んでいた。アジリティーにおける「ドッグウォーク」はもっと幅広であり、ここの狭さはいい練習場にもなっていた。朽ちれば替えが利く木製の木道であるが、既に替え時期を過ぎてしまっているようだった。向かう先が明るくなり、水を湛えているのが判り自然とワクワクする。

雨池は、落ちるがままの雨粒を受けてザーともサーとも言えぬ微妙な音を湖面から発していた。道標には一周1.4kmとある。いま南岸に立っているので、南北に細長いことから北岸まで700mくらいだと判り目測する。水辺には有蹄類の足跡が無数に残されている。ここでの有蹄類はシカと限定される。シカにとってここは大きなヌタ場なのだろう。そしてこの池にはカッパ伝説がある。この日の天気は出てきてもおかしくない日であり、構えていたがいっこうに出てこなかった。犬が居たからかもしれない。木道を再度伝い林道に戻る。

雨池の分岐から350mほど南に進むと、麦草峠への分岐が現れる。この分岐からの登り坂にも木道が這わせてある場所もあった。泥濘し易いルートなのだろう。そして麦草ヒュッテの管理だろうか、刈り払いの作業痕が続く。周囲では、白い尻を見せながら鹿が駆けてゆくのが見える。西に山を置き、風も遮られ快適も快適。苔むした八ヶ岳らしい景観の場所もあり、伝ってよかったと思えた。

地獄谷へのルートがエアリアには描かれているが、現地ではそのルート分岐は判らないままだった。麦草峠が近くなると、こちらにも新道が出来ていた。茶水の池の増水対策で造られているよう。その新道を伝うのだが、木道が真新しく伝いやすい。先ほどの雨池の木道を体験しているので、ここが至極伝いやすく感じてしまった。登山道に飛び出した場所は、往路に見た分岐点だった。

麦草峠登山口に戻る。鹿よけのフェンスを開けるのがもどかしいので、帰りは車道を伝って行く。車両を気にしながら歩いていたが、一台も通過せず駐車場に着いた。トイレ前では、下山後のテントを片付けている夫婦らしき二人が見えた。人気の場所は雨の日が静かでいい。

戻る