迷犬を連れて八ヶ岳に通い詰めている最近であるが、まだ主峰赤岳周辺には足を踏み入れていない。人間用の梯子や鎖を犬は使えないので、それらが多用されるこの界隈は避けていた。それでも背負ったり抱いたりしながら連れ上げている方が居る。記録に見えるのは中型犬までのサイズ。大型犬と言う事を踏まえると、中岳なら無問題だろうが、他は無理だろうと考えていた。そもそも入山者が多いエリアなのでもたもた確保していたら他人に迷惑をかけてしまう。人間がもたもたしているのなら、誰も文句は言わないだろう。そこに犬が関わったら状況は違う。赤岳はだいぶハードルが高い。

中岳のみに行こうかと当初は考えていた。それでもそこまで上がるとした場合、すぐ脇に聳える阿弥陀岳が気になった。阿弥陀岳と言えば、滑落者の巻き添えとなり危険な思いをした場所として記憶に残っている。谷底に落ちなかったのは、まだ娑婆に縁があった為だと思う。この時は残雪期でのスリップだったが、そうでなくても脆い岩盤がコース内にあり、梯子場と鎖場が控えている。検討するまでもなく犬は無理だろうと思っていたが、中型犬がその岩壁をピョンピョン進んで行く記録が目に入った。犬も登れるのか・・・あの壁をと思ったのは言うまでもない。ただしここでは当家のは大型犬、だめかもしれないし行けるかもしれない、中岳を主目的として、阿弥陀岳は偵察的に計画することにした。

1:15家を出る。いつものように白樺湖を経由して茅野側へと降りて行く。美濃戸口に行くのは2012年以来で久しぶり、その美濃戸口に停めようか、赤岳山荘まで入ろうかと気持ちが揺らぐが、日の出後の出来るだけ早い時間で阿弥陀岳の危険地帯に居たい為に、時間短縮と赤岳山荘まで入って行く。よく踏まれた林道であるが、所々に抉れた場所があり、四駆を推奨する背景は変わらぬままであった。それはいいとして、赤岳山荘の駐車場に着くも、テニスコート内の駐車場は満車であった。さすが人気コースと思ったのだが、ここまで来て停める場所がないのではとヒヤッとした。林道に出ると、林道沿いにもタイガーロープで駐車区画が出来ており、最奥の橋の手前に停めた。

準備をしているとヘッドライトの男性が近づいてきた。駐車場の支払い方法が判らず問うてきた。話し言葉が思い切り加賀弁で、「石川の人ですか」と聞くと「なんで判るんですか」と言う。加賀弁丸出しなことを本人のみ判らないのだった。話をすると、深田久弥の・・・会に入っていると言う。「中村さんのとこですか」と聞くと「そう」と返ってきた。自然保護協会にも入っていると聞き、植物学者の木村会長(故)の話をしてみるも、知らないと言う。そりゃモグリだろう(笑)と言いたかったが黙っていた。出発しようとすると、「もう行くの」と寂しそうであった。

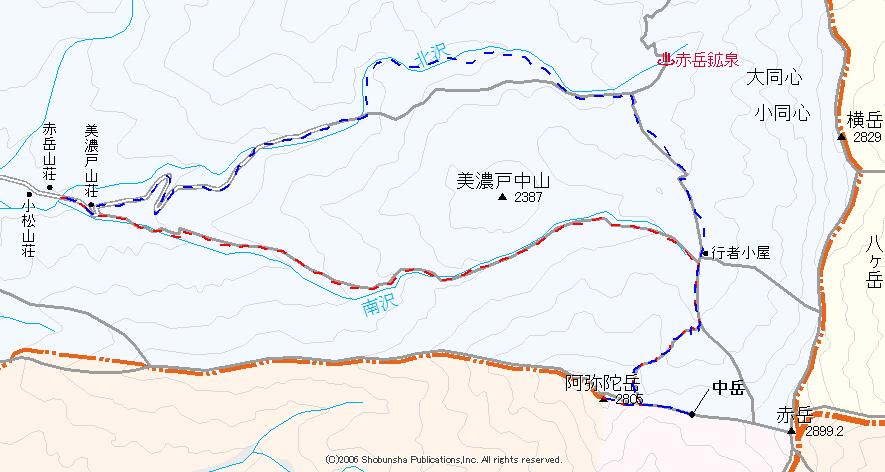

3:49赤岳山荘を出発する。外気温は12℃と寒くなく歩くのにちょうどいい。美濃戸山荘前から南沢に入る。手前側はそうでもなかったが、中盤あたりからは2019年の19号台風の影響を感じさせる場所が多くなる。獣道のような細いルートもあり、長年超一級路のここも、あの猛威には姿を変えざるを得なかったようだった。沢が広がり明るくなると、主稜線側の大同心の鋭鋒が目立つようになる。そしてこの付近からは流れの影響が少ない登山道で、昔のままの様子が残っていた。小屋下の沢はさすがに荒れていた。

行者小屋前を通過してゆく。小屋は運営をしているのかランプが灯り発電機の音がしていた。これから赤岳を目指す人だろうベンチで準備している。テント場は8張数えられた。その前を通過してゆくと、まだ中から声がしていた。起床時間前だったよう。迷犬が鈴を着けているため、それが人間が装着する以上にチリンチリンと鳴るので聞いている方は気になるのだろう。ここでの外気温は8℃付近だった。周囲の紅葉は黄色が目立つ。

中岳道分岐から、その中岳道へと進んで行く。ここを伝うのは22年ぶり。沢を外れたルートなので、変わった場所は無く以前のままであった。上部のロープ場の場所も、変わらず滑りやすい地面で、そこにステップが設置されているとかは無かった。迷犬は爪を立てて登って行く。中岳沢が風の通り道となり北からの吹上が強くなってきていた。

中岳ノコルまでワンピッチで上がってきた。中岳は間違いなく迷犬は登頂できるので、先に難しい方をと、ここで迷犬にハーネスを装着し出来る限りリスクの軽減を図る。犬用リードから替え、危険地帯はデージーチェーンでコンティニュアスで行動する予定。目の届く範囲で行動させ、とっさの時にすぐビレイ出来るよう考え、引っ張り上げるにもザイルよりデージーの方が握力が要らない。どんな岩壁も登れるような犬であれば、理想はスタカットで進ませたい。そんな日が来るだろうか。北からの吹き上げの風が寒く、温度計を見ると6℃を示していた。雨具を着込み冬用の手袋と帽子を装着する。西に進みすぐに梯子場の下となる。

北側の鎖が垂れる岩場を迷犬は登って行き、北側へと消えたので巻き上げたのかと思ったら、越えられなかったようで戻ってきた。梯子を上がって行き指示をしても巻けずに右往左往していた。困った時の心情は誰も同じのようで、飼い主と同じ場所を歩きたいようで梯子側に来てステップの間に潜りこみ身動きが出来なくなっていた。仰け反って落ちないよう手摺にビレイしつつ上に抱き上げる。最初のハードルクリアーだが、問題はこの先の動き易い岩だった。そっと足を置かないとすべてが動く感じ。そんな場所に対し犬が気遣うはずもなく這い上がる。カラカラと嫌な音が下に降りて行き、すぐさま後続が居ないか確認する。早い時間でよかった。他人が居たら引き返していただろう。

岩壁の細いバンドは道と判るようで正確に伝って行く。その上側で段差が大きく息詰まる。前足を高くかけさせ尻を押し上げる。上がったはいいが、この先で進め無くなることもある。若干の自問自答をしながら迷犬を上げて行く。計3箇所持上げてやって犬にとっての各難所をクリアーした。去年の同じ時期だったら、3箇所だけでは済まなかっただろう。これでもだいぶ岩場を登れるようになってきた。緩斜面になるとすぐに山頂となる。

阿弥陀岳登頂。21年ぶりに立つ。好天予報の日であり、大展望を楽しみに上がってきたが、生憎のガスの中となっていた。それでもそのガスのおかげで山頂の石塔群が厳かに見える。お地蔵さんの横には「新型コロナ物故者供養塔」と書かれた卒塔婆が置かれていた。以前は無かった記憶だが、南陵を示す道標も設置されていた。休憩していると、ガスが少しづつ取れる気配があった。東側が先にとれると、その向こうに太陽が従えており、反対側となる西側には、またブロッケンが現れた。2週続けてブロッケンを見たのは、初体験である。迷犬にとってのここは最も高いピークとなる。記念のヤキソバパンを分ちあう。「記念のヤキソバパン」って何?

休憩しながら登ってきた場所を頭の中で反芻して下りに控える。往路を踏まえると、落石を起こさないってことも重要になっていた。ここに来るまでここまでに落ちるとは思っていなかった。さて下山。赤岳側も少しづつ姿を現してきていた。いやなことに声が聞こえだす。見るとコルに3名確認でき、足を西に向けていた。途中ですれ違いになるか、狭い場所なので犬嫌いでないことを強く願った。

上部の岩場はゆっくりと足を降ろして行く。細いバンドの所で、梯子場を通過した3名が下に見えた。事故はゼロにしたいので、声をかけて先に登ってくるよう促した。幸い犬の好きな方ですれ違いでは歓迎してもらった。行動を開始すると、どうしてもパラパラと石が落ちてしまう。先ほどの判断は正しかった。ヘルメットが常用の世の中になりつつあるが、ここは確かに必要に思えた。谷に落ちて行く乾いた音を聞くのは心地いいものではない。往路に上がれなかった場所は、ハーネスの持ち手で釣りあげて降ろす。餅は餅屋、道具は道具である。

梯子場の上まで戻る。最後ここを抜ければ危険個所から回避できる。幸い下に登山者はおらず急かされることもなく時間がかけられる。迷犬は梯子の北を降りて行き、往路で持上げた場所で同じようにそこから下へは動けなくなった。やもすると鉄の丸棒で造られたステップに足をかけようとする。犬の肉球で丸棒のラダーを掴めるはずもない。先に居りて手摺にビレイし32キロを抱き下ろす。梯子に乗っての作業なので、けっこうバランスが悪く、降ろし終わった時はホッとした。そしてこれで阿弥陀岳を登ったと思えた。

中岳ノコルに戻り迷犬のハーネスを外し東側へと登って行く。まだ赤岳がガスの中なので、向かう中岳がそそり立つように自己主張している。小ピークを経て進むと、深く彫られた石塔が門番のように立っている。誰かこちらを見ているような感じがあり、右を見ると、それは権現岳だった。2座目到達。

中岳登頂。登ってくる間にガスが完全に取れたので大展望が待っていた。先ほど居た阿弥陀岳にも一切のガスは無い。展望を楽しむ飼い主に対し、迷犬はしきりに南側を気にしている。風は北風なので風下となるが、何かを感じ取っているようだった。見下ろしても、それが何なのか判らなかった。阿弥陀岳に上がった三人はまだ降りてこず、また別の3名のパーティーが中岳ノコルから西進し始めていた。阿弥陀岳も人気の場所と言えよう。そしてそして、東からたくさんの声が上がってきていた。肉眼では見づらいのでカメラを使いズームにすると、文三郎尾根を続々とハイカーが登っていた。文三郎を降りようかとも考えていたが、瞬時にそれは無くなった。西に降りて行く。

コルから分岐までに全てソロの5名とすれ違う。分岐からは途切れることがないほどに赤岳に向かうだろう人が登って来ていた。これも緊急事態宣言解除が影響しているのだろうか。それとも地震のあった北アの客がここに流れてきているのだろうか。行者小屋のテン場は15張ほどになっており、小屋前もにぎにぎしくなっていた。足を止めることなく中山乗越側へと進んで行く。

途中、「ワンちゃんだ」と前方の夫妻から歓喜が聞こえてきた。よほど犬好きなのだろう。そんな人に限って「触っていいですか」と律儀にも確認してくる。当然「どこでも」と返す。嬉しそうに撫でまわし、後から来た若い二人も同じように好きな方で歓迎して貰えた。「嫌いな人もいるので、これでも間合いには注意してるんですよ」と言うと、「そんな人いるんですか」とアンチ側の人を知らないようだった。みなこんな人ばかりだと嬉しいのだが・・・。夫婦そろって何度も迷犬にスマホのカメラを向けていた。

中山乗越を経て赤岳鉱泉へと降りて行く。赤岳鉱泉のテン場は、上に下に30張ほど数えられていた。ベンチで小休止、ザックの中のリンゴを軽くしたいのだった。赤岳鉱泉を発つと、続々と登ってくる方が見られ、不思議と単独の女性が多かった。橋を渡り切り、すれ違いなので避けると、20代と思しき単独の女の子がニコニコと寄って来て、「触っていいですか」と聞いてくる。迷犬も歓迎だろうし、併せて私も歓迎なので、また「どこでも」と返す。ひとしきり撫でたら、「ありがとうございます」と言って上に向かって行った。歓迎されるのは、こちらがありがとうございますなのだった。何度もある渡渉点の橋を渡りながら進む。手を加えなければならないような朽ちた橋もちらほら存在した。

林道終点地からの林道歩きでも、続々と登って来ていた。北沢がこの状態であれば、さぞ南沢は入山者が凄かったろう。登山者がほとんどの中、ちょっと変わったアノラックを着た方々がおり、見るとシラビソの中をドローンを飛ばせ、日の入った苔の様子を撮影していた。この場所から5分ほど下ると、沢が流れる北側に20名ほど居た。何か講習会をしているのかと思ったら、声を聞くと撮影しているのが判った。先ほどのドローンを含め八ヶ岳に関わるドキュメント制作をしているようであった。

時計は10時を回っていた。南沢入口を経て赤岳山荘に戻る。一帯は路肩駐車も含め赤岳山荘の収容率100パーセントになっていた。もう少し駐車料金をあげても利用者は減らないと思うのだが、多分区切りのいい1000円にしているのは、お釣りの煩わしさが無いからだろう。天気は夏のような陽射しになっていた。

着替えてから山荘へと駐車料金を払いに行く。厨房から愛想のいい女将が出てきて「気をつけてお帰り下さい」と言ってくれる。こんな一言でもまた来たいと思ってしまう。林道を戻って行くのだが、この時間にしてすごい数が林道を伝っていた。バスが着いたタイミングなのかと勘繰ったが、赤岳山荘から美濃戸口までで100名以上居たと思う。この時間からだと山中泊だろうから、この日の山小屋やテン場は大賑わいだったろう。さすが八ヶ岳の人気コースと言えよう。