上野村地内の地形図に読める天狗岩は、日本山名事典の初版にも未掲載の場所でしばらく見て見ぬふりをしていた。改訂時に掲載されたようだが、私は初版しか持っていないので確認することができない。持っていないので載ったことも知らなかったわけで、そのために登山対象座にならずに推移していた。そして載っていることを最近知った。

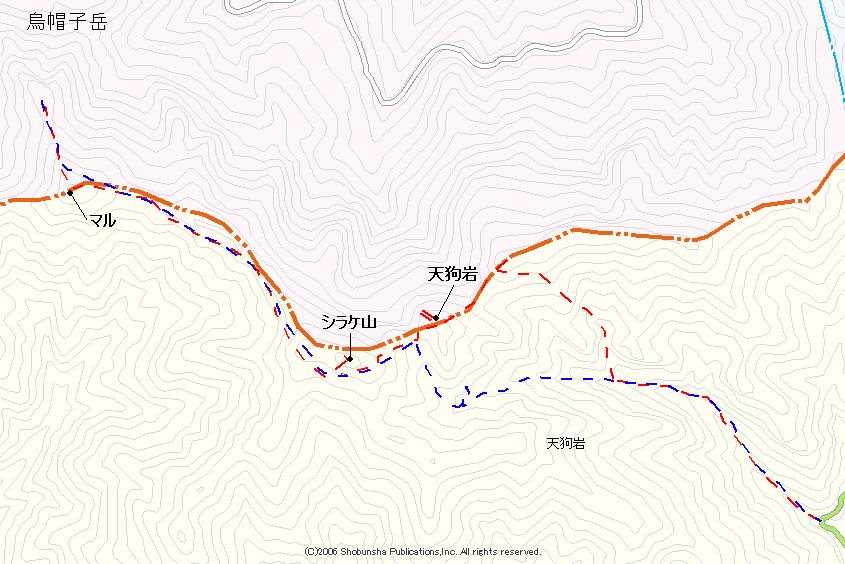

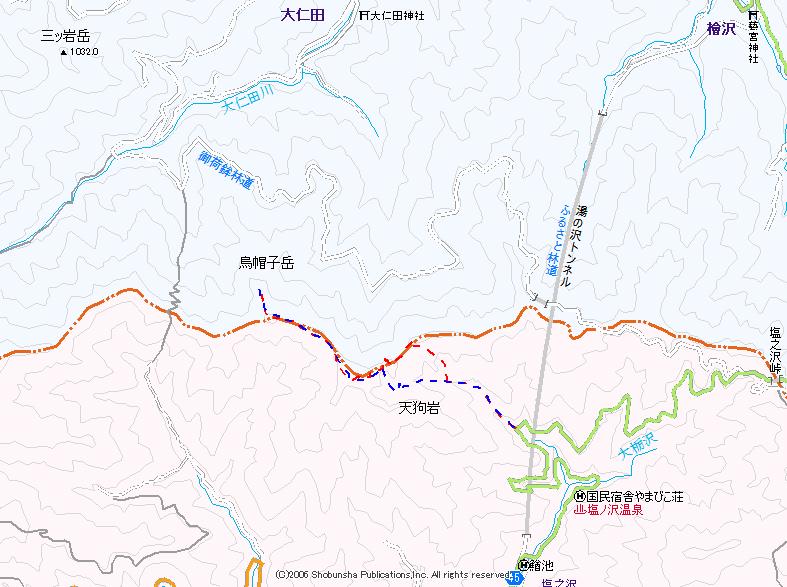

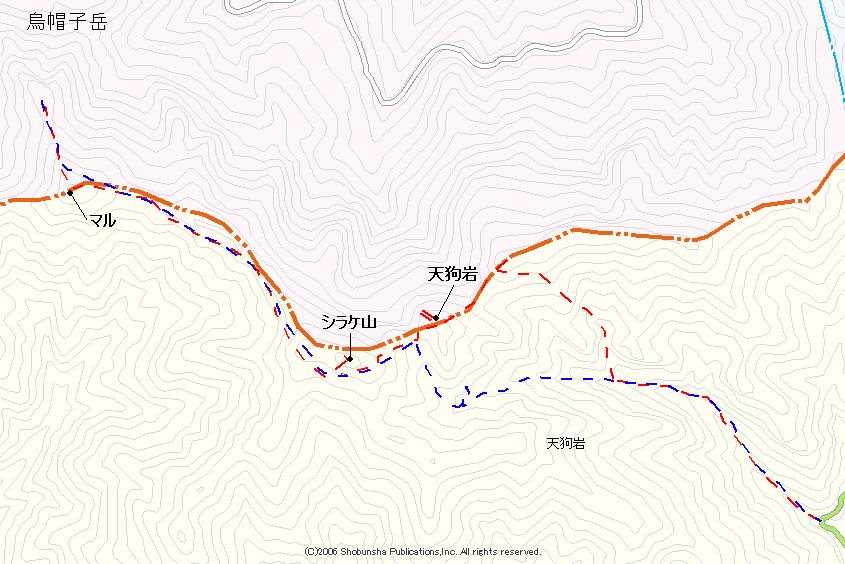

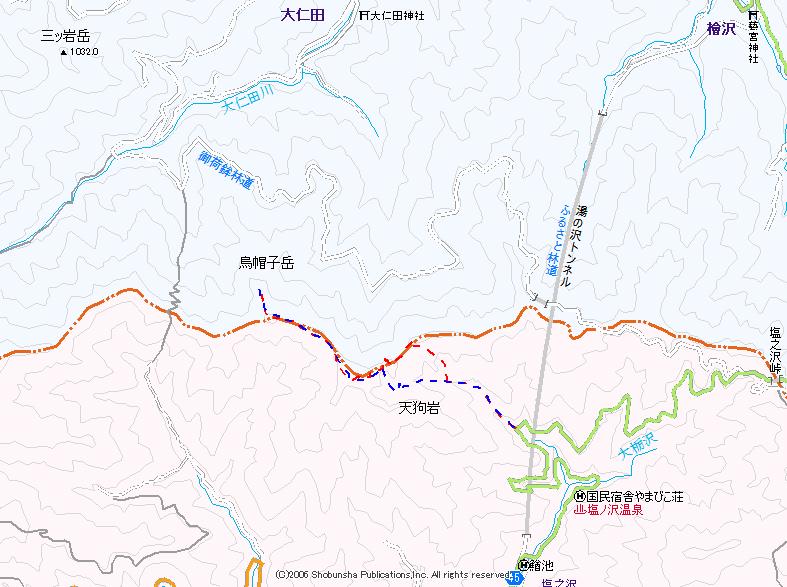

山名事典での天狗岩の座標は、岩表記側の高点で採ってあるそうだが、現地で天狗岩として登られている村界にあるピークで山頂としていいようだ。山と高原地図(西上州)に詳細図まで描かれているこの場所であるが、烏帽子岳以外は未踏となっていた。その烏帽子岳に登ったのは20年前であり、折角なので天狗岩と抱き合わせで再登しようと計画した。

三ッ岩山と共にアカヤシオで有名な山体であり、もうひと月もすると開花時期となりハイカーが増える場所。その前に登ってしまおうという魂胆でもあった。冬季、残雪が残っていた場合に、西の笠丸山などでは凍っておりドキドキした通過点もあった。似たような標高の場所であり同じ山域、この辺りを気にしつつ、犬が通過できないようであれば撤退判断も考慮した。

この日も、檜沢の湯の沢炭焼き小屋内は、竈に火が点り白衣を着た作業者がパンを作っている様子が伺えた。経路に舗装上が凍っている場所は無かったが、湯の沢トンネルを南に出て、やまびこ荘の先でダート林道が何か所か凍っていた。登山口の先、駐車場のトイレは冬季には利用できないよう塞がれていた。準備をしていると大宮ナンバーのハイカーが到着した。登りやすい場所で、冬季も人気なのかもと思った。

6:02行動開始。登山口からの九十九折りを経て沢沿いを伝って行く。すぐにある鉄橋の場所は、迷犬は嫌って沢の中を伝っていた。確かにここの縞板はベコベコして剛性不足のような感じはある。犬の気持ちも判らないでもない。石垣を組んで擁護してある歩道を進むと二股となり小屋が現れる。暑い夏には、セミの鳴き声と沢音を聞きながらここで休憩も悪くはないだろう。開放感のある小屋にそう思えた。小屋前には新旧の標識が各々のルートを指し、どちらも天狗岩を示していた。沢(西)側を示すものは、地形図の天狗岩を導くものかとも思ったが、道が在れば詳細図まである「山と高原地図」に掲載されるだろうから、村界の場所を指しているのが判る。北に上がって行く。

外気温はマイナス1℃。谷の中では風に当たらず寒さ知らずであったが、尾根に乗ると、それこそ風当たりが強く寒さを感じるようになる。尾根に乗り上げたら、天狗岩の東斜面には急登が待っていた。ここのような溝幅を登るのが好きで、迷犬はスタスタと登り、遅いとばかりにこちらを見下ろしている。上から見下ろされる屈辱・・・。

天狗岩登頂。行政の標識と、二枚の私製の標識が見られる。もう一つ、天狗岩に居ながら、西側を指して「←天狗岩」と書かれたものもある。地形図記載の天狗岩の場所から改めここに来たのに、まだ他の場所にと思わされる。やせ尾根を経て進んで行くと「てんぐ岩」と書かれた展望場が現れた。起立した露岩があり、お天狗様に見えないわけでもないが、麓からここが見えるのは北側の南牧村であり、このピークに対する名づけは南牧村だろうことが判る。西側に造られた鉄製の柵からは、下側を俯瞰するとスリルが味わえる。

天狗岩山頂ピークに戻る。ここには真新しいKUMOが縛られていた。KUMO氏は前年度末に登頂しているので、新しいわけである。さて次はシラケ山とマルが待ち、最後に大型犬が登れるかどうかの烏帽子岳が控えている。天狗岩直下の分岐のみ道標がないが、その他の各分岐には道標が立っていた。シラケ山を南に巻くようにルートは進み、その真南にある道標に、手書きでシラケ山への進路がいたずら書きされていた。踏み跡を伝い北東へと巻き上げ登頂する。

シラケ山には、合板製の古い標識が残っていた。ここも天狗岩同様に展望がいい。特に北側は、雪は無いものの細かい山並みの陰影が奇麗に見られた。これには朝日の位置の兼ね合いもあっただろう。そして、降雪後ならもっと綺麗だろう。このシラケ山からは岩稜コースも選べるが、迷犬を思うと選択肢は山腹の一択となった。安心安全な道を若干の起伏をしながら伝って進む。

マル東には、烏帽子岳への山腹の道を示す道標は見えるが、ここに「マル」の文字はない。ゆるい傾斜の広い尾根を登って行くと、ラワン材に見える材での私製標識が立っていた。面白いのは標高に「≒」と書かれている。作者はリスクヘッジが出来る人なのだろう。今なら、「スーパー地形」を使えば、かなり精度よく高度が測定できるとは思う。さて北に向かう。降りて行くと目出帽を被った単独のハイカー登ってきておりすれ違う。

大仁田ダムへの下降点鞍部を経て、ネックのガレ場にやってきた。20年を経て、だいぶ削られたように見える。難易度は以前と変わらないように見えるが、流されたタイガーロープは、途中の支点が抜けたか折れたようで、ロープに木っ端が結ばれたまま宙ぶらりんとなっていた。斥候に進んでいた迷犬がホールドを見いだせず、助けを求めてこちらを振り返る。自分で登れなければ、自分で降りるのも無理。ここで選べるのは2ルート。右寄りか左寄り、ステップの場所を迷犬に示してやり選ばせる。左寄りを選んだが、モノを掴む事が出来ないので、ジャンプ力が全て、ここはジャンプ力ではカバーできずに若干押し上げてやる。危険個所を通過したら西から巻き上げ山頂に。

烏帽子岳に20年ぶりに立つ。懐かしい南牧村の標識が待っていた。この標識は何十年立っているのだろうか。祠前の賽銭入れの中のコインの数に、登山者の多さが見えた。ヤキソバパンをそそくさと分かち合い早々に下山とした。ガレ場をクリアーしないと、登ったはいいが降りられない可能性もあり早くに通過しておきたかった。ガレ場の上部で、張った根にセルフビレイをする。抱きかかえてそのまま体重を任せられたら背中側に押されてしまうから。足場の悪い中で33Kgを抱きかかえ通過させる。ビレイをとったのは正解だった。ここを補助なしで通過できる犬がいたならば、よほど体幹のいい犬であろう。大型犬としたならば、当家の迷犬は頑張った方だろう。

下降点を経て、帰路はトラバース道を選んでゆく。残雪が落ち葉の下に隠れており、凍ったその場所にドキッとさせられる。安全通過にはアイゼン装着必須で、着けないのであれば楽を求めずマル経由のアルバイトをして進むのがいい。後ろを来る迷犬の足運びを時折見ながら抜き足差し足で進んで行く。マルの東側まで戻ればもう危険個所は無い。あとはどれだけハイカーが入山してくるかだけで、連れている以上その都度すれ違いで配慮せねばならない。この時は結構入山者が居るだろうと思っていた。

山腹の道で天狗岩の西に戻り、分岐から下側の道を選んでゆく。途中おこもり岩の道標が見えたので寄って行く。沢が近くにあり、南向きで暖かい場所、修験をするにはいい場所のように見えるが、そのようには使われていないのか煤けていない天井で判る。人間臭さの無い自然美のある場所だった。人工物はその中の祠のみ。分岐まで戻り谷筋を降りて行く。二俣の小屋が見えだした辺りで、ここも日陰になるので登山道上は凍っていた。

二俣からの道を下って行く。鉄橋場所は往路同様に迷犬は嫌い沢の中を濡れながら通過していた。白井指の下山時に在った同じ仕様の鉄橋は渡ったのに、そこまで嫌わなくてもいいように思うが・・・。。登山口に降り立ち駐車場に戻るも、出発時のままの2台だけだった。花の無いこの時季は、入山者は少ないようだった。

ここが人気の理由が良く判った。各ピークですこぶる展望がいい。同じ登るにしても眺望が楽しめる山が好まれる。

戻る

戻る