遊びにおいても緩急をつける方なので、今回はゆるゆる登山。同行者が居ることもそうだが、前週の迷犬は鎖場と梯子場をよく頑張ったので、この日は危険個所ゼロの所を選ぶ。そしてゴンドラの犬利用料金が無料の場所を知った。行かねば・・・。

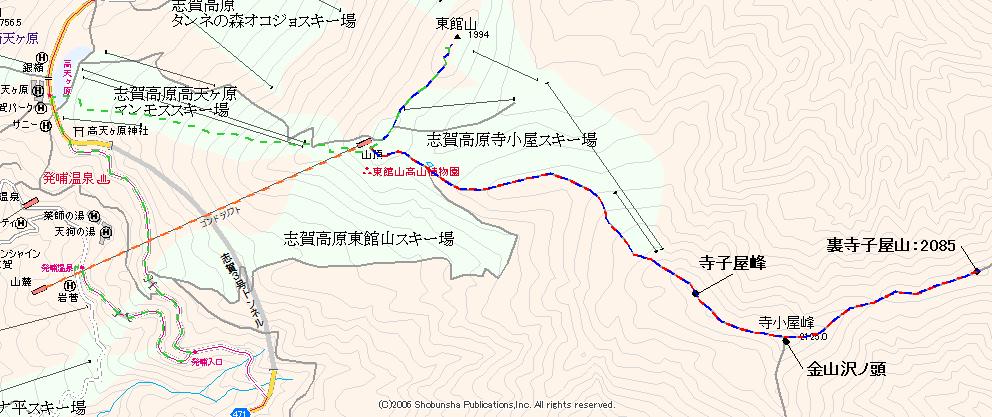

200名山の岩菅山。岩菅山に行くなら裏岩菅山にも行きたいし、そこまで行ったらニノコブやその先の烏帽子岳も踏ませたい。通常であれば、岩菅山を踏んで寺子屋峰側へと回れば1日コースとなりちょうどいい。がしかし、今のように切明側に進むと時間がタイトになり距離が長くなる。となると岩菅山と寺子屋峰は切り離した方がいいとの判断で、南側の裏寺子屋山までのピストンとし、なおかつゴンドラ利用でお気楽ハイキングを決め込む。

東館山ゴンドラリフトは9時営業開始とあるので、経路の時間を考慮し6時に家を出た。高速を時速100km走行でのんびりと進み信州中野で降りる。292号を志賀高原へと上がって行くと、発哺温泉の案内と併せて東館山ゴンドラの案内も見える。しかし伝う最後、発哺温泉バス停の分岐には何もない。ここにある駐車スペースに利用者は停めろと言う事なのか・・・。岩菅ホテル側への舗装路を下って行くと東館山ゴンドラの麓駅があり、その手前に20台ほど停められる駐車スペースが区切られていた。見えるレジャーカーは1台のみ。あと4台は工事関係車両だった。紅葉シーズンに入ったので、手軽に楽しめるここはもっと利用者が居ると思ったが意外だった。もっとも、少し天気があやふやだった。ガスが濃く、時折小雨も当たっていた。

すぐに準備をしだすと、既にゴンドラが人を乗せて動いていた。始発は9時で、時計はまだその20分前だった。急いで準備をして券売所に行く。往復にしようか片道にしようか迷っていた。聞くと「下りで歩く人の多くは高天ヶ原ゲレンデを降ります。ただし落石等の事故は自己責任になります。」こんなアドバイスだった。ザーッと降っているわけではないので、下りは利器を利用しない事とした。大人一人1400円。

チケットを持って乗車場へ行くと係りの人が出迎えてくれる。「何時始発なんですか?」と聞くと、一拍を置いて「8時40分からです」と言った。20分前倒しは何なのだろう。その答えは山頂駅で判った。ここのゴンドラは、各ゴンドラが常にワイヤーロープと締結してあるのではなく、利用者が来たらその都度締結するタイプで、ゴンドラが完全に静止しているので犬が戸惑わずに乗車が出来る。ただし駅を飛び出すときの揺れと、各支柱通過時の振動は大きい。大きい衝撃だったので、迷犬は外を見る余裕は無かったようだった。何処を出発なのか、ゴンドラ下を登っているハイカー3名見えた。

乗車時間6分ほどで山頂駅に到着。駅舎は改修中で、作業員があわただしく働いていた。これがあっての20分前倒しだろうと理解できた。本来ならもっと早く動かして作業員を運びたいはず。植物園内を、岩菅山を示す黒い道標に導かれて降りて行く。散策路が幾重にもあり、この道標が無かったら進路を迷うだろう。道標には高天ヶ原を示すものもあり、チケット売り場の方の話と現地が合致した。木道を経てスキー場の連絡路を緩やかに伝って行く。登山道としてのハッキリした道形は無く、進む場合もみな適当に歩いているようだった。広いゲレンデに出るとそこは寺子屋スキー場で、ここも踏み跡が薄い。雪に覆われている時期が長いので、グリーンシーズンで伝っても道形にならないのだろうとも思えた。

寺子屋スキー場の山頂駅脇に岩菅山登山口がある。ここの標高は2060mで、「登山口」と言うには違和感がある。段差の大きい階段路を上がって行く。前回ここを伝ったのは20年前であるが、この段差が当日の記憶を思い出させてくれた。朝露を纏った登山道脇のササを食みながら迷犬は登って行く。先代の黒犬は、虫下しとして食んで胃液といっしょに吐き戻していた。この子は吐き戻さずに食ってしまう。性格なのかどんくさいのか・・・。

寺子屋峰登頂。登山口から7分。ゴンドラに乗っているのと同じほどで登山口から登れてしまうピークである。登山道中央に立つ三角点は、無残にも等級が判らないほどに割られていた。せめても等級の彫られた反対側でやってくれないものか・・・どうしてもやらないと我慢ならないのなら。どこからか声がしていた。先行者が居るようだったが、複数人歩いているような足跡は無かった。となると北のアライタ沢沿いの登山道を伝っている岩菅山へのハイカーの声なのだろうか、もしくは大沼側のハイカーか、たしかに大沼の駐車場は8割ほど埋まっていた。可能性としては後者の方が高いか。

寺子屋峰から北側は、泥濘地形が連続する。人間はなんとか靴を汚さずに通過できるが、犬は無理だった。まあ本人もあまり気にしていないようではあるが・・・。ガスは濃いままで小雨も時折落ちていた。東側は暗いままだが、いくぶん西側のガスが取れつつあり明るくなってきていた。到着してからまだ、志賀高原の紅葉を拝んでいなかった。ゴンドラからも。少しでいいから見せてもらいたかった。尾根上の登山道幅を目いっぱいに使いながら、泥濘地を避けて進んで行く。

金山沢ノ頭到着。山名板が支柱の下にひっそりと打たれているのは、地形図表記(寺子屋峰)に配慮したのだろうか。利用者が混同して迷わないようにと・・・。金山沢とは、南の大沼池側に流れる沢の名前である。地形図からは1695高点が湖北に存在するが、そこを針ノ木平と言い流れ落ちている。以西では横湯川となっている。地形的には金山沢の源頭であり、金山沢ノ頭で合っている。

金山沢ノ頭から北は、東側が開ける尾根道であるが、まだガスに白く閉ざされていた。アップダウンをあまり感じさせない緩やかな尾根道を伝うと、2085高点である裏寺子屋山の場所には人工物は一切ない。地形図にもエアリアマップにも載らないので通常のハイカーは通過点峰としか思わないし、現地は高点をとっているもののそれほど顕著な高みでもなく、名前のある山にしては自己主張がないように感じるのだった。冬季の人工物でもないかと、東側の最高所の藪の中を見るも、それらしいものは皆無だった。たしか・・・と思いさらに北に足を進める。

裏寺子屋山の北側ではガスが取れていて、岩菅山こそガスの中だったが黄色く色づいた山体を眺めることが出来た。今年は赤がダメなのか、茶色が目立つようにも見えた。リンゴで水分補給。なぜに山で食べると、平地で食べる味以上に美味しく感じるのだろうか。山頂駅から経路1時間。もう1時間歩けば岩菅山まで届くが、今日はここまでで踵を返す。

金山沢の頭に戻ると、ソロの男性が赤石山側から登り上げたところだった。そして私にスマホで撮影してくれと言う。記念撮影が出来ずに困っていたと言う。自撮りに疎いのか判らぬが、登山する前から判り得た事だろうに。無言の人も気を使うが、御仁は話好きでマシンガンのようであったので逃げるように西へと戻って行く。この途中に、ゴンドラ乗車時に下に見えた3名がすれ違った。一人の男性とおばあちゃん2名。履き古した登山靴で玄人と判る。軟弱な我々のようなゴンドラ利用者と違うのだった。迷犬は泥濘地でさらにドロドロになる。

ハイカーがちらほらとくると思ったが、この日に会ったハイカーはここまでの4名のみだった。寺子屋峰を経てゲレンデに戻る。登山者の居ないことを確認し、迷犬のリードを解放してやる。ドッグランでは走ることがないくせに、ゲレンデは大好きでしばし爆走する。明かりの無い夜間歩行もそうであるが、起伏の多い場所を躓くことなく走れる身体能力に目を見張る。草で着地点の状態が見えないはずだが、なにかセンサーがあるのだろう。ゲレンデを戻り、植物園を上がって行く。少し横道に逸れて散策路の枝道を行くと、水場があり冷たい水が出ていた。

東館山ゴンドラの頂上駅に戻る。2階のレストランで食事をしようと戻ったのだが、改修もあってか営業していなかった。ここで昼食と予定していたのだが、下調べが疎か過ぎた。麓まで降りないと食べられない事となってしまった。だからと言って食に急ぐのではなく、もう一座の東館山へと進んで行く。鳥居のある所では、作業員が3名居り降雪装置の水栓を調整していた。世の中は秋だが、標高の高いここではもうすぐ降雪となるだろう。鳥居からは石が敷かれた通路で伝いやすく、中腹には展望場として丸太のベンチも置かれていた。この頃になるとだいぶガスも取れてきていた。

東館山登頂。山名板らしきものが残るが、朽ちて退色しただの板切れでしかなかった。山頂の祠は昭和50年製で、スキー場開発企業が設置したと読める。場所が場所だから、この施主はこうなるか。伝って来た南東側は良く見えるようになったが、肝心の岩菅山はずっとガスの中だった。長居も出来ないので早々に諦める。そして再び山頂駅に戻ったら高天ヶ原へと導く道標に従ってゆく。経路にはヒカリゴケが見える岩穴もあり、東屋には長野オリンピックのコース図が掲げられていた。ここからは石畳の散策路が続く。上をゴンドラが通過するが、そのゴンドラの後をおかしなものが追っていた。それはブロック材を積んだ貨物用のゴンドラであった。よく新幹線の中でもドクターイエローを見ると感動すると言うが、日頃見られないこの貨物ゴンドラにも、同様の思いをした。

石畳が終わるとウッドチップの敷いた場所となり、その先で林道幅と出合う。ここで歩道らしき形態は消滅し、スキー用の道標はあるが歩行用の道標は見えない。南にも進めるが西進してゆく。広いゲレンデ内は途中でコースが二分し、進路を南側に選ぶが刈られた草の茎が高く残り、迷犬は歩き辛そうにしていた。すぐに北側のゲレンデにズレる。こちらは柔らかい草地で伝いやすかった。降りて行く先に高天ヶ原のホテル群が見える。下からもこちらが丸見えだろう。降りながら、スマホで犬連れで利用できるレストランを検索する。

高天ヶ原に降り立つ。犬連れ可は少し一ノ瀬側に進まねばならないので、バス停前のレストランたかまさんを訪ねてみる。外に席が設けられダメもとであったがOKしてくれた。路肩のような場所で蕎麦を食べるのだが、目の前を車の往来がありスリリング。路肩線が消えて無くなっているのだった。多分除雪車のせいもあるだろう。車は通るが、その向こうのゲレンデの広大な景色があり心地いい。店内を利用する人も、ほとんどが窓に張り付くように席に着いていた。蕎麦は美味しかったが、さらにおいしいのがジェラートだった。

高天ヶ原と発哺地区を結ぶ破線路が地形図に読める。ここを伝おうと思っていたが、現在は旅館棟がその場所に立っていたりして道形は判らなかった。諦めずにそれらの西側に回って下に続くだろう道形を探しに降りたが、見えるのは野草で覆われた斜面だった。急がば回れで、南側に進んで北に戻る車道を伝って行くことにした。道路沿いはトチノ木の黄色と、ツタウルシの真紅の紅葉などが見え、それらが麓側にあると見上げるのではなく目線の位置で見られ紅葉を愛でることが出来た。上側のトンネルは歩行者を考慮していないが、下側のトンネルはしっかりとしたシェルターのような歩行専用の通路が出来ていて、蛍光灯が7m間隔ほどに灯っており内部は昼間以上に明るい異空間だった。車道側のトンネルは、北と南の入り口付近は猿の糞でいっぱいだった。積雪時や冬季はこの中に避難してくるのだろう。

東館山ゴンドラリフトの麓駅に戻る。レジャーカーは3台に増えていた。それでも3台だけだった。山頂駅から高天ヶ原へと降りる時間より、高天ヶ原から発哺に戻る時間の方が長かった。