ピーカン予報の土曜日。前日の金曜日は37℃を外気温計が示しており、そんな中での計画は涼しく歩ける場所となる。真教寺尾根と瑞牆山以東を考えたが、コースの樹林帯の多さは後者に軍配が上がる。真教寺尾根は東面なので早い時間から日を浴びることもあり、樹林帯の中を東進する形の里宮平からのスタートとした。

砂払いノ頭は、日本山名事典では丸山として書かれており、その座標は山と高原地図(エアリアマップ)の砂払いノ頭の場所でとられている。そんななか現地では2317高点峰ではない2430m付近の尾根の肩に標識が立っている。どっちがどっちと言う話になるが、正誤は机上でどうこうではなく現地に従うのでいいだろう。なにせ標識は行政の立てたものであるから・・・。砂払いノ頭まで進んだら、千代ノ吹上を経て金峰山まで進むのが順当だろうけど、以東は露岩の連続で千代ノ吹上の先には梯子場もあり、犬には酷と判断した。よって、アプローチは西からしかなく、大日岩の所も北からの南進は犬には酷なので、もう里宮平からの一択となった。

1:00家を出て、信州峠を経由してクリスタルラインへと入って行く。上州からだと信州の廻目平の方が近い印象があるが、実際は甲州の里宮平に行く方が7km近いのだった。その里宮平の無料駐車場に着くと、駐車場の中央部はまだだれも停めていなかったが、周囲はびっちりと停まっていた。若干のスキがあり、突っ込んでみるも白線幅が狭く隣の車にドアを当ててしまいそうだった。前回ここを利用した時は軽四で来たので気にならなかったが、車幅1850mmの車だと、せせこましいこと限りない。ゆったりと停められる角はオセロのように既に抑えられている。快晴のこの日、これから増えてくる駐車場利用者を思うと、ここは避けた方がいいと思えた。突っ込んで停めた時、横を見たら手の届きそうなところに運転主が寝ていた。複合的にストレスだった。往路、瑞牆山荘北西に余地があった。クリスタルラインを少し戻り、山荘から600m付近の余地に入れる。空を見ると星が奇麗だった。外気温は16℃。

3:41余地を出発する。出がけに何か忘れていると感じていたが、ヘッドランプを忘れていた。月明かりの明るい夜で、非常用のペンライトで前方を照らしながら進んで行く。6分で里宮平の瑞牆山荘前に着く。無料駐車場から3つのLEDランプがこちらを向いていた。山道を登って行くと、その3つの灯りが後ろを追ってきた。道幅が広かったり、踏み跡が多かったりする中、心許ないペンライトが進路を判断してゆく。

もうすぐ富士見平と言うところで、登山道脇にロードバイクが見られた。マウンテンバイクならまだしも、それはスリックタイヤのロードバイクだった。持上げても乗っては降りられないだろうに・・・。こんな人が真のマニアなのだろう。無駄を楽しんでいる。そしてここまでよくぞ持ち上げた。経路を思うとそれを強く思えた。

富士見平小屋下のテン場は、行動前の食事の準備をしているパーティーが多かった。そしてその明かりが灯るテント数が尋常でなく多い。さすが人気の場所と思えた。小屋は閉ざされていたが、トイレ横の発電機は20秒おきくらいに唸っていた。水をポンプアップしているのか、こんな煩い中でのテン泊がよくできるものだと感心してしまう。それほどに漆黒の富士見平にエンジン音が響いていた。

富士見平から飯森山への登路は平たい石が多く、足を置くとカランコロンといい音がする。調布に既に「鬼太郎ロード」が存在するが、向こうは目で楽しませる場所。ここは耳で楽しめる鬼太郎ロードであった。迷犬が乗っても鳴り、一人と一匹でカラン・コロンと鳴らしながら進んで行く。秋が近くなり、夜明けも遅くなった。4時50分あたりで夜明けと判断できる明るさになった。

大日小屋上に出ると、小屋から出発の2名のが歩き出したところだった。前を譲っていただき先行する。登路の勾配が強くなりだし、鎖場斜面を迷犬は爪を立てて登って行く。まだガリガリと言う音はしないので、ここほどの斜面だと肉球だけでグリップするようだった。少し開けた場所から振り返ると、南アルプスのモルゲンロートの手前で鷹見岩が存在感を出していた。

大日岩の分岐に着くと、ちょうど大日岩がモルゲンロートで金色に輝き、大日如来が居るかのような絵で信心深く拝むかのように眺めていた。国境ラインに乗った形で緩斜面の尾根を進んで行く。ここで、ちょっと気を抜いていたこともあるが、迷犬がシュッと先に出て進んでしまった。進んだ先でソロの男性が朝食を食べていた。おなかが空いていたので食べ物に惹かれたのかと思った。黒づくめの姿で座っていたために自然に同化して気づかなかった。急に犬が近づいたことを丁重に詫びる。怒られるかと思った。身構え罵声を覚悟していた。しかし・・・。

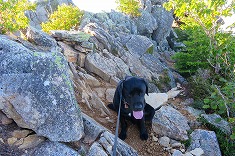

「申し訳ない、すみません」と詫びると「大丈夫です」と喜んでいる様子。再度詫びると、「気にしないでください」と言う。詫びつつ前を通過し露岩帯に入って行く。迷犬の足から、若干ガリガリと言う爪音がしてきていた。長時間の露岩帯は酷であり、なるべく地面の出ている場所を誘う。しかしロープが張られているので、どうしても露岩の上になってしまう。そんな中、先ほどの男性が追い付いた。譲ろうと停まると、「先を行ってください」と前後して話しながら歩くこととなった。男性はラブラドールを飼っていたことがあり、大の犬好きであった。これを聞いて先ほどの対応に合点がいった。迷犬も好きな人と判って近づいたのかもしれない。海外赴任先でも犬を飼っていたと言うほど。私以上に犬好きのようだった。こんな方ばかりだと嬉しいが・・・。

砂払いノ頭と書かれた標柱が立つ場所に登り上げる。東を見ると、普通に高さが増して行っている。ここは山頂じゃない。山頂らしくない。東に進み、千代ノ吹上が見える岩峰まで進む。この場所で砂払いノ頭とした。後続の男性もこのピークで立ち止まり、各方面を撮影した後に金峰を目指して行った。通常なら各ピークを踏んでの最終座であるが、今日はここから戻りながら各ピークを踏む予定。全て登山コースから少し外れている。西進開始。

ゴーロ帯を通過し、丸山への踏み跡に入り丸山を踏む。人工物はゼロの山頂になっていた。平坦尾根を進んでいると大日小屋発の二人がすれ違い、「もう行って来たんですか」と聞く。主語は「金峰には」となるだろうから「砂払いまでです」と返す。そして大日岩分岐に戻ると、岩の方から男性が降りてきた。砂地の場所ですれ違うと、不審そうな顔で何度も見返すように私らの背を見ている。進んで行くと理由は判った。犬が抜けられそうもない段差があるのだった。確かに困った。一番困っているのは迷犬で、飼い主と同行できないのが一番の最悪。本人(犬)なりにいろいろ考えている。南を試したがダメで、北側の枯れ木を潜るようにして上に抜けされた。中型犬くらいなら抱きかかえて抜けられるだろうけど・・・。

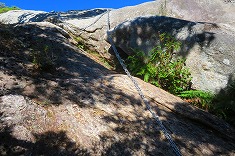

白ペンキが八丁平へ続く道の場所を示している。白ペンキの最高所まで伝い、それが下降する場所に転がり落ちそうな大岩がある。そちらには進むなとばかりに赤ペンキがしてある。潜って進み、その先を登ると大きなクラックのような割れ目があり、その先の大岩にステップのような抉れた場所があり、それが使える人は使い上に行ける。使えない人は北側さらに進むと巻き込むように大岩を伝うと上に行ける。この二つの方法はどちらも人間でないと通過は無理、犬の場合は直下まで。それでもこの場所まで上がれたら上出来で、十分大日岩登頂に値する。3座目終了。

大日岩からの下り、安定した場所で大展望を楽しむ。しかし既にかなり暑い。こんな陽射しの下で長く遊んでいるのは体に悪い。段差のある危険個所は、迷犬の帰路は、南側から1.5mほどを飛び降りていた。体重が前足にかかるので冷や冷やしたが、これもアジリティーをやっているおかげだろう。分岐まで戻り大日小屋へと降りて行く。小屋までの間に15名ほどとすれ違った。百名山人気は廃れることは無いのだろう。面倒だけれど、都度マスクをしながらすれ違う。道が伏線になっていたりするので、すれ違いは楽だった。

大日小屋を経て緩やかに登り返すように飯森山南面を進んで行く。向かう先の分岐で大きな声がしている。見える姿も大きい。欧米系の顔立ちの外国人が休んでいた。「Wow dog」と一人が発したので「Yes dog」とにこやかに答える。迷犬を嬉しそうに見ている。分岐から鷹見岩へと向かってゆく。細く狭い登山道、利用者の数からすると、この幅で妥当なのかもしれない。中間部あたりに段差の大きな場所があり、どうしようかと躊躇している迷犬。考えた末に、見事なジャンプで上側へと移って行った。くねくねとしているので先が見えない。その途中で迷犬と外国人が鉢合う。「Sorry」と謝ると、「大丈夫ですよ、撫でていいですか」と、とっても外国人らしい外国人だった。分岐の人らはこの人を待っていたのであった。「今日は富士山がめっちゃきれいです。あと10分くらいで着きます」と伝えてくれる。樹林の下になっている分にはいいが、明るくなり日差しを浴びるようになると、途端に進度が遅くなる。進む先が開け山頂に到達した。がしかし、その手前には鎖場がある。

鎖場の岩壁を前にして、迷犬は右に左に動きながら行けそうな場所を探している。北側下から斜上するような細いバンドがあるが、幅が細すぎて使えないし、バンドの勾配が強すぎて一歩目がいいとしても2歩目が上げられないように見えた。ここまでかと思い、単身山頂に這い上がったら、飼い主に見放されるのが寂しかったのか、南側の地面が一番高くなっている場所から岩に飛びついて、それこそ登攀するように爪をかけながら四足をガリガリさせ這い上がってきた。人も犬も、追い込まれた時に力を出す。

鷹見岩登頂。先ほどの外国人が言った通りの景色が待っていた。ここは17年ぶりだった。まずは、犬はすぐに忘れる動物なので、行動した後にすぐに褒めてあげる。実際に半ば無理とも思っていた中で、よくぞ這い上がったと思えた。持上げることも考えたが、持ち上げたところでその先が足がグリップしないと思えた。でも一人で登ってきた。やればできるし、やらせないとできないって事だろう。ここまでに登ってきた岩峰が見え、そして最後にこの後に登る飯森山が北にまだ高く控えていた。

鷹見岩からの下りは、さすがの迷犬も自力では降りられなかった。先に降り、背中をマツに押し当てるようにして片膝を岩壁にグリップさせ突っ張るようにした。これでバランスを崩すことは軽減できる。迷犬にこちらにジャンプするようにコマンドを入れ受け止める。登らしたら登らしたで、相応の作業が発生した。それでもここの一座は迷犬にとっても私にとっても貴重な一座となった。またくねくねと戻って行く。

鷹見岩分岐の場所から北へと上がって行く。山頂に向かって東側は植生が濃く、西側は薄い印象だった。この日は北西を選んでみる。概ね大きな倒木は無く歩き易い。細かいターンを繰り返し植生の薄い場所を選びながら高度を上げて行く。苔むした場所が多く、その中に若干の獣道が見られる。ここも登山対象にして山頂を通らせればいいと思うが、山腹を通らせて通過させているのは、昔の杣道をそのまま登山道として利用しているからだろう。奥多摩地区の登山道にも多い。

飯森山登頂。一つの楽しみとして達筆標識が拝めると思って来たが、残念ながらその場所には異なる標識が縛られていた。それも「森」が「盛」に書かれており、森を誤記としたい人が取り付けたと言う事なのか、外そうとしないと外れない達筆標識が無く、現在は地形図表記と異なった標識が待っていた。ほか絶縁テープが数本巻かれており、黄色いテープには「森」と地形図通りでいたずら書きがされていた。黒犬とヤキソバパンと達筆標識とで撮影できると思ったピークなのに残念でならない。最後に美味しい場所を残しておいたのに・・・。ヤキソバパンを迷犬と分かち合うのだが、なんともしょっぱく感じられた。それでも無事5座目を踏んで本日の予定終了。帰路は西の尾根を降りてみる。

尾根形状が他の斜面よりしっかりしているので、獣道があると予想したが、それらしい筋は無く、こちらも苔むした場所が多かった。この山にはあまり獣が寄り付かないようで、食べ物が少ないだろうことが判る。それでも歩き辛さはあまりなく、ふかふかとした地面を進んで行く。前回は東側で大日小屋へと降りたが、東は倒木が多かった印象がある。2回の登頂を経て西寄りで行動する方がいいと判った。

登山道に降り立つも、まだ金峰側に向かうハイカーが続いていた。富士見平上のマルバタケブキの群落では、アサギマダラがたくさん見られた。富士見平小屋前は、新型コロナなどなかったかのような賑わいがあり、各パーティーが楽しそうに集っていた。小屋も営業しており、来るもの拒まずのようであったが、ここまで多いと問題視してしまいそうであった。そんな中の一人ではあったのですが・・・。

持ち上げた梨で水分補給をしたら富士見平をあとにする。往路に見た自転車はもう無くなっていた。10時に近くなるがどんどん登って来ていた。私の中ではもう登山を終了しないと体に悪いと思えた暑さであった。里宮平の路上は無料駐車場に入れられない車で凄いことになっていた。駐車場は当然「密」であろう。密を避けようと言われている中では、今日は正解の駐車場所だった。北西に進んで行くと、こちらは30台ほど数えられた。

駐車余地に戻る。余地の南寄りは木陰になり適地で、北側に停めている車には燦燦と陽が降り注いでいた。たまたまだが、暑くない車内に戻ることができた。