師走に入り季節柄の忘年会が金曜日に予定されていた。東京から3名来られる状況下で、どうにも逃げられない。参加しないわけにはいかずに翌日にアルコールを引きずることになった。だったら、参加しても飲まねばいいと言われそうだが、飲まないとならないような雰囲気があり、これにより翌日の予定を調整することにした。

深夜には出られないだろうから、向かう先は近場の場所。こんな時の西上州となるが、もう地形図と山名事典に載る場所は登り終えてしまっている。あとは非掲載の場所となるが、掲載に拘らなければまだまだ楽しそうな場所は多い。今回は上野村の鎌ヶ山を目指すことにした。中之沢林道の奥にありアプローチの悪い場所にある。地形図に非掲載の場所なので以前は目指そうとも思わなかった場所であった。こんな場所に目を向けられるようになったことが自分でも嬉しい。ちょっと前は見て見ぬフリをしていたから・・・。

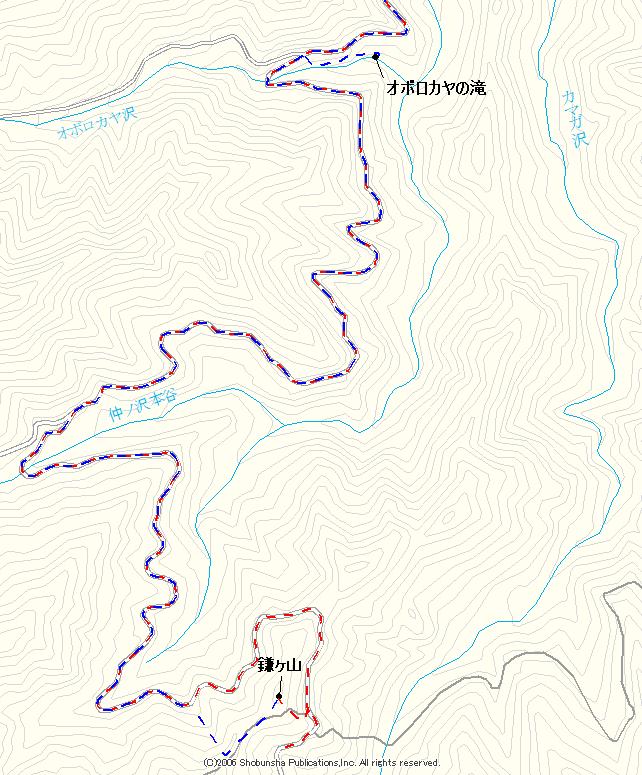

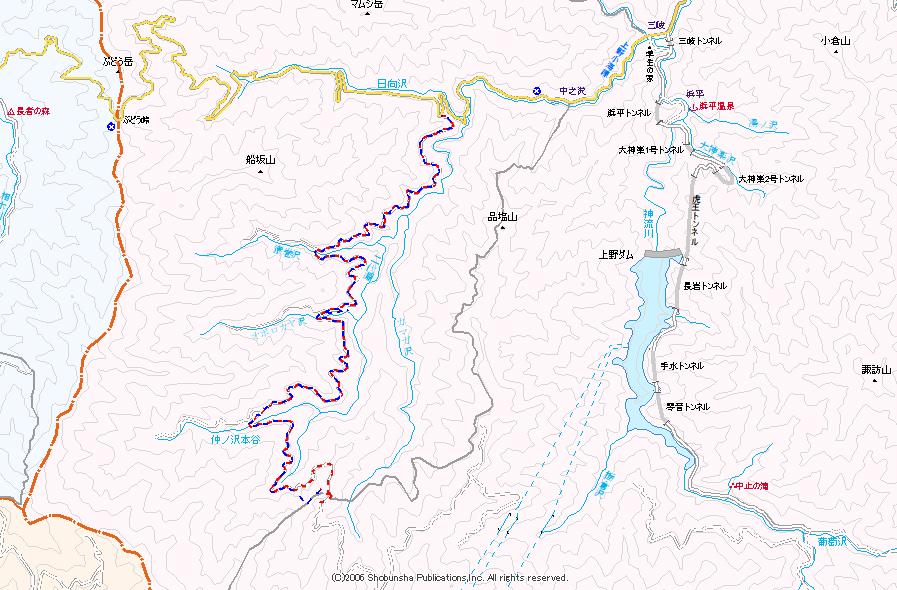

調べると、中之沢林道は上野ダム側を回ると、かなり奥の方まで車が入るようだ。しかし今は冬季封鎖。面白みを増す意味でも、長い林道を上野小海線側ゲートから歩いてみることにした。地形図には、鎌ヶ山下を通過するような破線路も描かれ信州側に抜けている。この道の存在もかなり気になった。

前夜は家に戻ったのが22時となっていた。アルコール過多でジンジンする頭を癒すようにしっかり睡眠し、朝6時に家を出る。南牧村から上野村に入り、ぶどう峠側へと進んで行くと、見知った車が前を走っていた。後を追ってゆくと諏訪山の登山口に停まり、それは職場の部下員であった。諏訪山に登山に来ていたのであった。わずかに朝の言葉を交わして、しおじの湯の前を通り上野小海線(124号)に戻る。ここを通過するのは品塩山を登った時以来。やや懐かしく周囲を見ながら峠へと登って行く。

中之沢林道の入り口は、蛇腹式のゲートとなっており通常の重厚なゲートに対し華奢な印象であった。開閉が多いってことなのだろう。124号のゲートも同じ場所にあり、3日前の12月12日に閉じた事になっていた。中之沢林道は、自然探索エリアとして園地整備されており、その詳細が案内看板で示されていた。距離と推奨時間が記され、その足し算からは破線路の描かれている取り付き点まで2.5時間ほどかかるようだ。ちょっと理解しにくいのが、現地地図に西入口と東入口と表記されている事。南北に長い林道であり、東西でなく南北で区分けするべき場所であると思う。北側を東、南側を西と表記して書かれていた。東西にしても、位置的差異が微妙過ぎて地図を見ても判断しにくい。なんでこんなおかしなことになっているのだろう。

外気温は4℃。いい感じに寒く、この時期の上野村らしくていい。アスファルト舗装路を緩やかな登り勾配で進み、猿巻沢へは緩やかな下り勾配となる。サルマキ支線が右に見えたら、その先が猿巻橋で、橋脚の鉄骨は最近塗られたような鮮やかなエメラルドグリーン色をしていた。これに対しコンクリート構造部はかなりくたびれた様子に見えた。林道沿いをキョロキョロしながら伝ってゆくのだが、山手側の岩部の下に、何か所かにハチの巣が置かれているのが見える。クマ害などは無いのだろうかと思えるが、考慮した場所に置いてあるのだろう。

オボロカヤの谷に入るカーブの場所にトイレ舎が立っていた。しかし施錠され使えない状態だった。ここからはオボロカヤの滝への散策路が降りており、帰りに楽しむ事にして先に進む。沢沿いに林道が進みだすと、向かう先に円錐形の高みが見えてくる。地図で確認すると赤火岳であった。そこに向かった枝林道もあり、ここから狙ってもいいように見えた。オボロカヤ沢を渡った先には、コテージのようなガラス張りの不思議な建物が見える。この寒さに、泊まるにも休むにも内部が寒そうに見える。観察舎にしても・・・。

先に「9km地点」のプラ板があったが、「6km地点」のプラ板の場所は展望地になっていた。数字が減っているってことは、南側よりの計測数値ってことになる。山並みのどれかが御巣鷹山(日航機の場所ではない)のはずだが、二つほど候補にはなったがここと同定できずにいた。中之沢本谷に入ってゆくと、ここでも枝林道が分岐しており、雪の上にタイヤパターンが残っていた。猟師なんだろう。以前に上信国境側にシカが多いのを見ている。

中之沢本谷を跨ぐ場所には、これまでに比べ大ぶりのトイレ舎とコテージがあった。コテージはガラス構造の外壁で、一部岩で割られていた。管理しているが管理しきれていない様子が判る。この辺りから舗装路の上に雪が乗り足跡を残しながら登って行く。ゲートがあったが、新しいタイヤ痕が見える。これは地元の猟師のものと思って見ていた。どこで猟をしているのかと、トランシーバーの電源を入れて144Mhzと430Mhzをスキャンする。どこからも声を拾わなかった。

鎌ヶ山が近くなり、林道がその北側を通過する場所では四棟のコテージが並んでおり、これまでで一番大きな施設を見る。ここもトイレは施錠してあり、当然ながらコテージ入口もカギがかかっていた。先に進み1362高点と1304高点を繋ぐ尾根を乗越す。そろそろ取り付き点となり、破線路が描かれている場所である。したがいかなり気にしながら歩いていた。山手側は元より、カマガ沢側から上がってくる道もあるはずであり崖下を見下ろしたりもした。しかし、広範囲に見てもそれらしい筋が見えてこない。ここほどに急峻であれば、かなり細かい九十九折の道が切られるはずであり、くねくねとした筋が目立つと思ったが、全く見えなかった。場所が少し変わったのかと、そのまま先に進んでみる。1270mの左カーブの場所まで進み、それ以降は高度を下げてゆくようなので踵を返す。

コンクリート擁壁の北側斜面、破線路が描かれている場所をもう一度よく見る。すると、在った。先ほど見ているはずだが、土砂が崩れたような感じで道とは思わなかった場所が、道と思って上に目で追うと、それは道と判断できるものであった。それにしても急峻に切られている。本当にここなのか、林道工事により少し以前と様子が変わっているようにも思えた。最初の急峻を上がると、その上側にはなく、南に水平に進んでいた。となるとこれは、擁壁工事用の道となる。途中にはワイヤーが残り、その末端は擁壁部材を支えているようであった。南尾根に乗ると、尾根上には道はないが歩き易くはなった。この途中にもワイヤーが残っていた。さらに退色していない赤い絶縁テープも巻かれており、好事家が登っていることが見える。するとその時、南側から発砲音が轟いた。ライフルの一発弾の音である。やはり猟がされているようだった。向かう先は円錐形の顕著な高み、無名峰的場所であるが、登頂感を抱く形であった。

鎌ヶ山の山頂には、フジオカTK氏の荷紐が縛られ、書かれた内容は判読できなかった。人工物はこれのみ。展望もない場所であった。山頂の様子からは北側に降りたくなるような雰囲気であったが、往路に急峻な様子を見ているので行くことはない。反対に、破線路があるならと南に伝ってみることにした。上野村は日照時間が短くお米が採れなかった場所であり、信州に買いに出ていたと「奥多野残照」で読んだことがある。多くは十国峠やぶどう峠が使われたと解釈するが、この峠道もゼロではないだろう。

鞍部まで降り南側を見ると、二筋の道形が見られた。どちらも獣道風味。一方が破線路で、もう一方は本当の獣道であろうが、分別判断できるようなものではなかった。破線路を今は獣が便利に使っているよう。尾根を伝い登って行くと、シャクナゲが現れだした。尾根を外して南に切られているのは、このためであると見えてくる。シャクナゲを分けながら進んで行くと、洞のある木が現れ、ここから北側の谷へと降りてゆく。谷下りはご法度と言われるが、私の場合はとても多い。スキーで谷部を下る(滑る)感覚に似ているかもしれない。少し凍っているのか、雪のためか足元が滑る。こぶし大の石が多く、このために足場が動き緩かったりする。立木を掴みながら降りるが、もう少し積雪があったら、踵を入れながらすんなり降りられただろう。林道が近くなると倒木が多くなり進路を邪魔する。西側に振るようにして林道に飛び出す。出た場所は第一探索基地の真ん前だった。

林道を見ると新しいタイヤ痕が増えていた。普通に先ほどの銃声の猟師が帰って行ったのかと思っていた。林道を戻ってゆくと、ステーションワゴンが後ろから追い越して行った。しかし猟師にしては変。通常は軽トラかジムニーのはず。普通車にしてもパジェロとかが選ばれる。でも運転席と助手席を見ても、猟師らしい蛍光色のオレンジ色を着ていた。車には違和感があるが、間違いなく猟師だったんだと再確認した。

オボロカヤの滝下降点まで戻り、滝への散策路の階段を降りてゆく。滝の場所はすぐ下かと思ったが、けっこうに下に連れて行かれ高低差が発生した。登り返さねばならないので、あまり下がるのは嬉しくないのだが、見ると決めたからには観瀑台まで行かないとならない。散策路はいつ造られたのか、綻びた個所はなく快適に伝って行けた。ここまで急峻だと、けっこう流れたりするのだが・・・。

オボロカヤの滝到着。観瀑台はフェンスなどは無く開放的な場所であった。滝は小ぶりではあったが、滝見の必要要素がしっかり揃っており奇麗な見栄えのする滝であった。ノドからの落ち口の地形も奇麗で、滝つぼもあり水を湛えていた。さて登り返し、十数キロ歩いてきた足には、ここの階段は堪えた。両手を広げた幅にロープが流されているので、掴みながら這い上がって行く。

林道に戻りゲートを目指す。サルマキ沢の右岸側になると、向かう正面に船坂山が聳えている。当日の山行が思い起こされ、見える山頂の地形が合致する。猿巻橋を渡りしばらく行くと、先ほどの車が停車していた。後ろには「測量中」と書いたものが置かれ、中で食事をされていた。どうやら猟師ではなかったようだ。場所からして東電の関係者か、多摩ナンバーなのでそう思ってしまった。彼らを見た時の違和感が少し解消された。

ゲートに戻る。戻るまで全く日が当たらなかったようで、車内に置いたジュースがキンキンに冷えていた。ささっと着替え、その足で諏訪山の登山口へ行く。まだ降りていないようで、車は置いたままであった。三百名山らしく、尾張小牧ナンバーも見られた。

振り返る。冬季を外し、上野ダムを経ての南側から入るのが最楽で間違いないだろう。3時間もみていれば、山頂を踏んで戻れるように思う。北側からは往復20kmの林道歩きなので、南側に対し7倍程の距離を歩かねばならない。翌日、ジモティーに聞いたところ、各施設は上野村産業情報センターが管理しており、イベントがある時のみ使うとのこと。申請して使えるとのこと。公が使えるのではなく、限られた使い方・・・。東電と日航からのお金が余っているとは思いたくないが、ちょっと、いや大きく使い勝手の悪い施設に思えた。トイレがあるのに使えない・・・。設置コンセプトが見えてこない感じ。ちなみに、使う時は林道に車が入れられるらしい。そうでないとあの施設は使えないだろう。