|

|

|

|

| ①旧国民宿舎前ゲートからスタートする。 | ②星穴沢橋から星穴新道側へと分岐。 | ②藤岡女子高校の慰霊碑に挨拶をして。 | ③女坂コースの分岐。 |

|

|

|

|

| 最初の渡渉点 | ④2回目の渡渉点の場所から、3つある小尾根の中央を登る。 | 急峻斜面 | 上部で水平道が見える。獣道か杣道か。 |

|

|

|

|

| 鳥かぶと岩西側尾根のザレ斜面。 | 鳥かぶと岩南のコル | コルから見る鳥かぶと岩 | 南側の岩峰かと間違え再びこの場所に。 |

|

|

|

|

| ⑤鳥かぶと岩の、岩場の基部。ここで岩装備に | ⑤基部からの最初 | ⑤コル側の斜面 | ⑤情報が無いのでナッツやカムやとフル装備。 |

|

|

|

|

| 最初の岩場の途中。ホールドが多く登り易い。 | 登ってきた場所を振り返る。 | さて後半。登ったはいいが支点がとれなかったらどうしようと迷う。一応テープスリングはたくさん持った。 | 鳥かぶと岩最高所への最後。 |

|

|

|

|

| ⑥鳥かぶと岩山頂。 | ⑥赤い絶縁テープが残る。まだ新しい。 | ⑥北側の下側俯瞰。妙義湖(中央)と旧国民宿舎(左)が見える。 | ⑥相馬岳コースの尾根 |

|

|

|

|

| ⑥茨尾根と白雲山。 | ⑥星穴岳 | ⑥星穴岳アップ | ⑥浅間山 |

|

|

|

|

| ⑥下山側。2ピッチ目は中央に見える突起岩を支点とした。 | ⑥鳥かぶと岩でヤキソバパンが撮影されたのは、地球誕生から初めてであろう。 | ⑥星穴岳手前の起立峰が見事。 | ⑥細い灌木を3本ほどまとめて支点とした。 |

|

|

|

|

| 最初のアプザイレン | 最初の棚まで降りたら北に降りても良かったようだった。 | 2ピッチ目の岩肌。軽荷やバランスのいい人はザイル不要かもしれない。安全通過にはザイルは使いたい。 | 2ピッチ目の場所まで1ピッチ目のザイルを連れてきたら、抵抗が増えザイルが回収できなかった。棚まで戻って回収。 |

|

|

|

|

| 2ピッチ目の支点。直径130mmくらいの突起岩にテープスリングを巻いた。太い下の岩に巻こうとも思ったが、フルに体重をかける下降ではないので簡易的に。 | 2ピッチ目のアプザイレン。 | ⑦基部まで降りて振り返る。伝ってみて、2ピッチとして30mのザイルでちょうどよかったよう。最高所から北側に下るなら40m以上は欲しい。 | 北側偵察。バンドのようになっていて伝える。登ろうと思えば登れる斜面。 |

|

|

|

|

| 860m峰から見る鳥かぶと岩。 | ⑧892高点岩峰の西側斜面。サッと登れる場所ではないので、一度は諦める。 | ⑧女坂コースは一部崩落しており太いロープが流されている。 | ⑧南側からも892岩峰へとトライしてみるが、危険度が高い。 |

|

|

|

|

| ⑧南西側のチムニーを登る。 | ⑧結局西側のこの岩斜面に出る。細いバンドが北に斜上しており伝えないことは無いが、岩装備をもう一度出すのを面倒がりここまで。 | ⑧892高点側より見る鳥かぶと岩。 | 女坂コースの登山道標識。 |

|

|

|

|

| 途中の炭焼き窯跡。 | ⑨往路の取付き点 | ⑩分岐帰り | ⑪星穴沢橋帰り |

|

|

||

| ⑫ケートに戻る。 | ⑫冬季は解錠してあるので林道内に入れるのだった。知らなかった・・・。 |

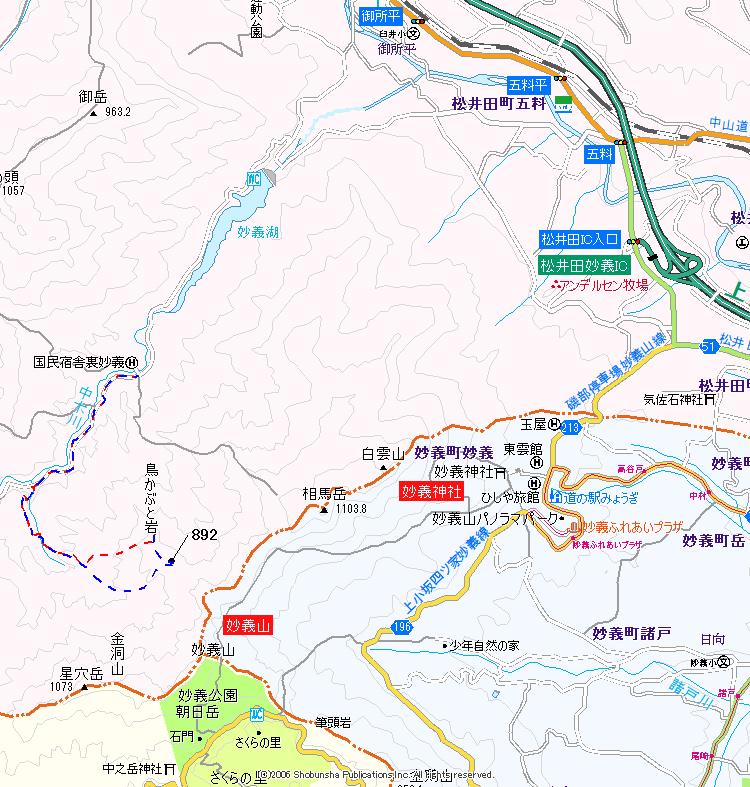

挿し餌期間中のため、7時まで出発できず、さらには12時までには戻らねばならない。5時間の間に登って来られるような場所を探すのだが、近隣に見合う未踏座は無くどうしようかと悩んでしまった。前週までは雪山に行こうかと思っていたのだが、雪を楽しむ事など計画要素に入れられなかった。何して遊ぼうが・・・。そうだ、こんな時は岩登り。西上州に居るのに楽しまない手は無い。確か妙義に未踏の岩山があった記憶があり、地形図を眺めるとすぐに見つかった。

大黒岩も大岩基部までの登頂で本当の最高所までは未踏ではあった。ハーケンでも打ち込まない限り登れそうでなく、ましてや大黒様に打ち込むなど恐れ多くて出来るはずもない。大岩の周囲を見たが、それらしい人工物は設置されていなかった。登れなく、登らない場所のようであった。これは裏妙義の岩峰の話。

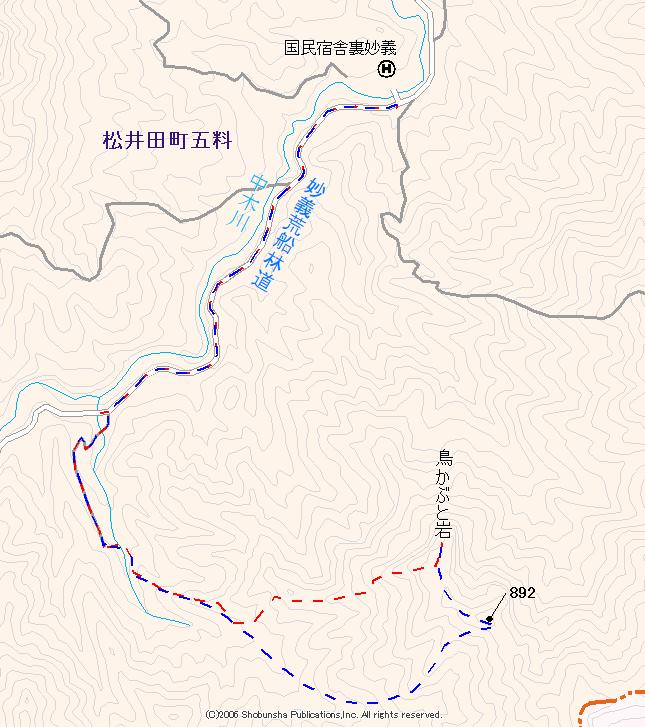

表妙義には筆頭岩と鳥かぶと岩が存在し、後者がまだ未踏となっていた。主稜からの女坂ルートが892高点を掠めるように切られており、アプローチは容易にできるだろう場所であった。とりあえずGoogleの衛星画像で空からその場所を見てみる。そこには衛星写真でも判るほどの岩が存在していた。突起状態は残念ながらデータになっておらず、横からの俯瞰では何もない山として見えていた。どんな場所だろうと検索をすると、ヤマレコに掲載されているようだが、私はメンバーになっていないので記事を開くことが出来なかった。まあ一度でダメなら二度目に登頂しようと、今回は下見のつもりで挑むこととした。まだ山中には雪が残り、西側の谷あいであり、凍った場所も多いと予想できた。よって無理しない程度で挑む心構えであった。

それでも抜かりないよう岩装備をし、肩がらみは回避しハーネスを持ち50mザイルを頼みの綱とした。そして登ったはいいが支点が取れないと天狗のようにその場に居座らないとならない。帰って美味しいビールを飲みたいので、テープスリングを大量に持った。単独ゆえのリスクは全て自分に降りかかる。一応できる装備は万全とした。クライミングシューズまで持とうとも思ったが、妙義の岩ならそこまでではないとも判断した。

妙義湖の先では、淵の所で大きな望遠レンズを構えた方が複数人で岩壁を狙っていた。猛禽類でも撮っているのだろう。何度も利用した国民宿舎は廃業してしまい、寂しい雰囲気の場所となってしまっていた。温泉ブームが続いているが、温泉ではない所は自然淘汰されてしまう。ゲート前に駐車し準備をする。今日はザイルにヤキソバパンが押しつぶされるが、食い物と安全とどちらが大事かと言えばどちらも大事であり、少々の変形は我慢せねばならない。ゲート脇から林道へと入って行く。

三方境への下降点は完全に自然に戻ってしまった感じで、中木川左岸に見下ろせる道標が寂しそうに見えていた。山手側の水気のある場所は、小さな氷瀑になって白い造形美を見せてくれている。適当な取付き箇所があったら入ってしまおうとも思っていたので、山手側を気にしつつ歩いていた。すると前方からエンジン音が近づいてきた。最初は管理している方かと思ったのだが、車を停めて降りてきた方は一般の方のようで、「何処から入れるのですか?」と聞くと、「漁期前までは冬季はゲートは開錠してあるんだよ」と教えてくれた。そんなことは松井田山岳会も碓氷ハイキングクラブの方も私に教えてくれなかった。さらには妙義を庭とする信越化学群馬工場山岳部の人も教えてくれなかった。知っていれば車で入ったのに・・・って騒ぐような距離ではないのですが・・・。

星穴沢橋に着き、藤岡女子高校の慰霊碑に首を垂れる。碑の上部は妙義の岩の脆さを表すように崩れてきていた。馬頭観音もありこちらにも参る。この際なので拝めるものは全て拝んでおく。後で何かあった時に、‟拝んでおけばよかった“と後悔しないように。最初に星穴新道へと向かったのは、2008年5月に山中山岳会のⅠ氏と星穴岳に挑んだ時。この時は登ったと言うより連れ上げていただいたと言うのが本当で、それがあり2011年の9月にソロでチャレンジした。この2回を経て今日が3回目。当日の事が昨日のように思い起こされ、このガレたカーブの場所で何を話したとかの記憶が蘇る。そんなことを思うと、また星穴新道に行きたくなるのであった。

林道幅の分岐点からは初めて女坂コース側へと進む。最初の渡渉をし、見える道標にはすべて「旧」の字がふられ「旧国民宿舎」の表記に変えられていた。右岸側をしばらく進むと二つ目の渡渉点があり、小沢が北側に2本あり、二つを挟むように3つの小尾根がある。この中央の尾根に取付き登山道を離れた。折角なら892高点側から下っての登頂ではなく、西尾根から登りあげての登頂の形にしたかったのだった。

急峻を登って行くと680m付近の斜面には道形が横切っていた。獣が頻繁に歩くのか、一帯は杉の植生があり杣道だったのか・・・。主尾根に乗ると750m付近までは快適な尾根歩きで、そこから上は流れやすい柔らかい足場で、ザレた場所が続く。急峻でもあり、北側に踏み外したらお陀仏って場所でもあった。妙義は往々にしてこんな場所が多く、同じ歩くにも緊張感を伴うのは楽しい。

コルの場所に着き、北に見える岩峰なのか、南側の岩峰なのか判らなくなり、南に進みつつ北を見てみる。北に見える岩峰が間違いなく烏帽子のように見える。鳥かぶとで間違いない。北に戻ってコルから岩峰へと登って行く。そして岩場の始まる基部の場所で岩装備に切り替える。わずかな距離だが、舐めてかかれるほどの岩ヤではないのでしっかり緊張して心して取付く。

4mほど斜上しての最初の壁面は、ホールドが多く登り易い。これなら懸垂下降せずともいいと思えるほどだが、ザックがあり少しでも後過重になったら危ないだろう角度ではあった。登り上げるとピナクルと言える突起岩が立っていた。今登ってきた壁面の支点に丁度いい。これはラッキー。馬頭観音を拝んできたせいで自然が味方に付いている。次に痩せ尾根形状の場所をあん馬のように跨ぎつつ通過してゆく。と言うのも足で乗っても伝えたが、途中で突然の風でもあったらアウト。ソロゆえのあん馬通過なのだった。そして最後の壁面。最初の壁面に比べるとホールドは少ないが、グリップしそうな岩肌で、セミのように密着しながら這い上がり、最初の灌木を掴む。その上の灌木までがちょっと届かず、グリップしますようにと拝みながら這い上がり右手に掴む。そしてすぐ上が最高所であった。

鳥かぶと岩登頂。1畳くらいだろうか、そのくらいあるのだろうけど動ける範囲は半畳くらいであった。生える低木にまだ新しい赤い絶縁テープが巻かれていた。岩の上なので邪魔するものは無く360度の展望がある。幸いに無風でぽかぽかと心地いい。捨て縄を低木の灌木に巻きセルブビレイを取り、星穴を見る角度で腰を下ろす。そして下降用のザイルを準備しながら高度感を楽しむ。忘れてはいけない伝家の宝刀張りにヤキソバパンを出して撮影をする。スペースシャトルが宇宙を往復する時代にしても、ここでヤキソバパンが撮られたのは今回が最初であろう。

西側に慎重に降りてゆく。最初の棚の場所から北側に降りても安全のようだが、支点をとれるしっかりした灌木は少し北に降りないと無い。岩肌に生えている灌木では怖く、ここで悩むなら往路を戻ろうと判断した。頂上の支点のままザイルを引いて痩せ尾根を通過。復路は立ったまま通過する。今日は風が吹かないことは頂上に長く居たことで判った。そしてピナクルの場所でテープスリングをガースヒッチで巻いてビレイ。さて2ピッチ目の準備とザイルを引いたが全く動こうとしなかった。長く水平側に延ばすとロープの張力が悪い側に作用するようだ。またまた痩せ尾根を東に行き棚の場所でザイルを回収する。そしてまた戻る。四度目の痩せ尾根通過でなんとなくこの場所に慣れてきていた(笑)。

ピナクルからの下降。その前にポケットに入れておいた地図が飛び出し北にひらひらと落ちて行ってしまった。私の代わりに落ちてくれたのかも。難しい山で地図無しだったら泣きそうになるが、ここならなくてもいい。ピナクルが割れることも想定しながら、話半分にザイルを使いながら降りてゆく。このルートの往復なら、ザイルは30mくらいでちょうど良かった。装備を解除しダメもとで北側に回り込んでみる。風が無いので地図が岩壁の下に落ちていた。見上げると、こちらから登っても安全だったようだ。

次に892高点に向かう。途中の860m峰から、しっかりと鳥かぶと岩を振り返ることができた。しかし西側から892高点に向かうのだが、最後が壁になり危険度が高い。こんなことなら岩装備を解かずにそのまま来ればよかったと思えた。また出すのが面倒なので、一度下り女坂コースに乗って東側に進む。南側から岩峰を見上がるも、こちらも危険度が高い。西に少し戻りチムニー形状の場所を登って行く。岩登り風味の場所を伝ってゆくと、やはり先ほどの西側の岩壁に突き当たってしまった。ここを抜けるしかないようだ。細いバンドが左上に斜上しており、そこにコバをひっかけ上がればいいように見えるが、こちらへの登頂に欲を出さない方がいいような気持になった。慰霊碑をお参りした恩恵かもしれない。‟下山しよう“と判断した。

女坂コースを下って行く。沢の両岸に黄色いマーキングが見え、国民宿舎を示す道標が続く。時季になるとこの沢にもヒルが出るのじゃなかろうか。喉が渇いていたが、そう思うと飲むことを憚った。往路の尾根取付き点まで戻り行程を反芻するのだが、まあ今日のルート取りはこれでよかっただろう。それより急がないと12時までに帰れなくなる。892高点をあれこれしていたツケが回ってきていた。そして時間の制約がある中では、登らない判断で正解だった。ロープワークをしていたらかなり時間を取られていただろう。

最初の渡渉点を跨ぎ急ぎ足で林道の道形を降りてゆく。星穴沢橋の所では、慰霊碑とお地蔵さんに挨拶をしてから中木沢沿いを戻って行く。春の様な陽気に、花粉症の人などは杉の林立するこのエリアには入れないのだろう。幸いに症状が出ないので助かっている。ただし全くないかと言えばそうでもなく、やや目のかゆみは感じるのだった。予備軍かも。でもそうなっても、平気で鼻水を垂らしながら歩くような気がする。自分で自分をそんな人だと思っている(笑)。

ゲートに到着。そしてゲートを動かしてみる。確かに施錠しておらず簡単に開くのだった。ただ、この時期になぜに解錠してあるのだろうか。国定公園の特別保護区と3種特別地域となっている。猟は出来ないはず。降雪も凍る林道でリスクも大きい場所。そうか、通したほうが踏まれて維持管理になるのかも・・・そんな事まで思うのだった。

振り返る。筆頭岩に登れる人は、こちらにも登れるだろう。距離の長い短いはあるが、途中にヤセのある2部構成は似ている形態でもある。筆頭岩はザイル無しでもなんとかなるが、こちらは無いと最高所からの下降がリスキーである。そういう意味ではこちらの方がちょっと難易度が高いのかも。ソロを勧めるわけではないですが、岩峰の上は座るにはおひとり様限定のような場所で、立って二人居られるような狭さであった。3人では身動きが取れないだろう。